Übersicht alle

bisherigen Ausstellungen |

KIK Fotos und Berichte

|

|

Donnerstag,

7. September 2017

Doris Reiser

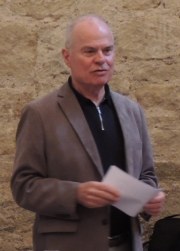

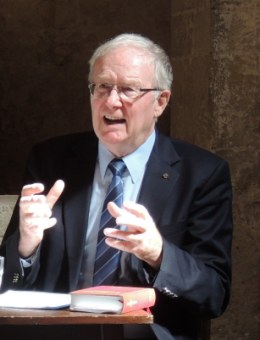

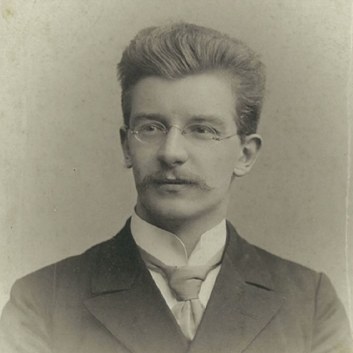

Carl Aigner

Karner

im Karner |

Vernissage

Frank Lechner

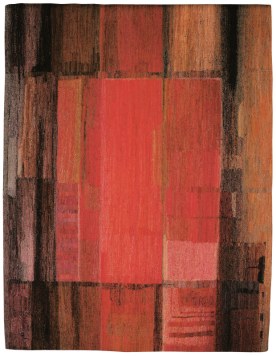

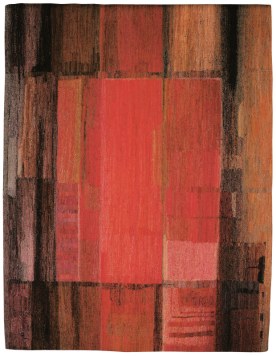

Bildteppiche - Metamorphose / Wandlung

Begrüßung:

Doris

Reiser, Einführung:

Carl Aigner |

|

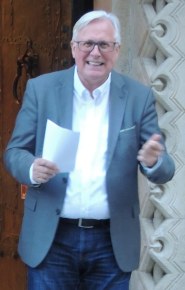

Nach

einer musikalischen Einstimmung durch den Mödlinger Musiker Markus Pagitsch begrüßt Organisatorin Doris Reiser die zahlreich erschienenen

Gäste am Kirchenplatz und bedankt sich bei der Künstlerin Franka

Lechner für ihr Kommen. Angeregt durch den Titel des gezeigten

Hauptwerkes „Metamorphose Rot“ steht das Rahmenprogramm der

diesjährigen Ausstellung unter dem Motto der „Wandlung“. Nach der

Vorstellung der einzelnen Programmpunkte, die dieses Jahr erstmalig

konzentriert an einem Wochenende stattfinden, begrüßt Doris Reiser

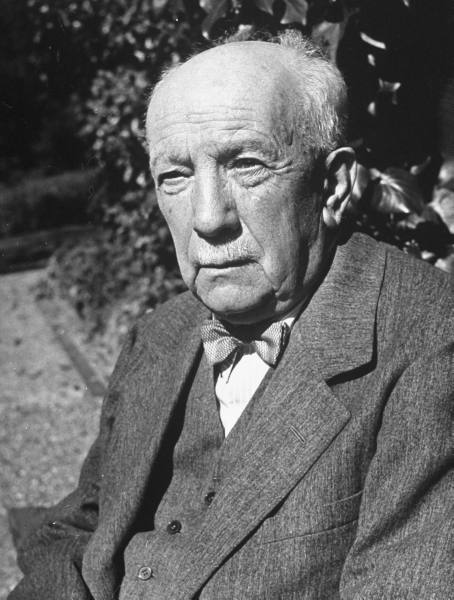

Carl Aigner, künstlerischen Leiter des Museums Niederösterreich, der

bereits mehrere Ausstellungen im Karner eröffnet hat. Als profunder

Kenner der zeitgenössischen Kunstszene ist er besonders erfreut, dass

hier für die jahrzehntelang eher stiefmütterlich behandelte Nach

einer musikalischen Einstimmung durch den Mödlinger Musiker Markus Pagitsch begrüßt Organisatorin Doris Reiser die zahlreich erschienenen

Gäste am Kirchenplatz und bedankt sich bei der Künstlerin Franka

Lechner für ihr Kommen. Angeregt durch den Titel des gezeigten

Hauptwerkes „Metamorphose Rot“ steht das Rahmenprogramm der

diesjährigen Ausstellung unter dem Motto der „Wandlung“. Nach der

Vorstellung der einzelnen Programmpunkte, die dieses Jahr erstmalig

konzentriert an einem Wochenende stattfinden, begrüßt Doris Reiser

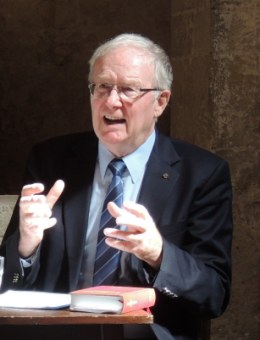

Carl Aigner, künstlerischen Leiter des Museums Niederösterreich, der

bereits mehrere Ausstellungen im Karner eröffnet hat. Als profunder

Kenner der zeitgenössischen Kunstszene ist er besonders erfreut, dass

hier für die jahrzehntelang eher stiefmütterlich behandelte

Kunst des

Bildwirkens, die Tapisseriekunst, ein Forum geboten wird. Aigner

betont, dass Franka Lechner unbeirrt von den unterschiedlichen

Kunstströmungen seit ihrem Studium bei Pauser und Böckl der Webkunst

treu geblieben ist. Er leitet seinen Vortrag ein mit einem Gedicht von Franka Lechner, das

die Farben mit den Klängen der Musik vergleicht und erinnert an Paul

Klee, der viele Jahre lang die Textilklasse am Bauhaus geleitet hat:

seine Malerei ist stark beeinflusst von den Eindrücken, die er auf

seiner legendären Tunisreise gesammelt hat, wobei die Strukturen

seiner späteren Bilder stark an die Webteppiche tunesischer Frauen

erinnern. Dieser starke Zusammenhang von Malerei und Webkunst ist auch

in Franka Lechners Ouevre erkennbar, wiewohl ihre collagenartigen

Bilder nicht als Entwürfe für die farbintensiven Bildteppiche zu

verstehen sind. Ein Zitat von Paul Klee bildet den Abschluss seiner

Gedanken zu Franka Lechners abstrakten, aber trotzdem inhaltlich

reichen Bildteppichen: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wider, sondern

macht sichtbar.“ Kunst des

Bildwirkens, die Tapisseriekunst, ein Forum geboten wird. Aigner

betont, dass Franka Lechner unbeirrt von den unterschiedlichen

Kunstströmungen seit ihrem Studium bei Pauser und Böckl der Webkunst

treu geblieben ist. Er leitet seinen Vortrag ein mit einem Gedicht von Franka Lechner, das

die Farben mit den Klängen der Musik vergleicht und erinnert an Paul

Klee, der viele Jahre lang die Textilklasse am Bauhaus geleitet hat:

seine Malerei ist stark beeinflusst von den Eindrücken, die er auf

seiner legendären Tunisreise gesammelt hat, wobei die Strukturen

seiner späteren Bilder stark an die Webteppiche tunesischer Frauen

erinnern. Dieser starke Zusammenhang von Malerei und Webkunst ist auch

in Franka Lechners Ouevre erkennbar, wiewohl ihre collagenartigen

Bilder nicht als Entwürfe für die farbintensiven Bildteppiche zu

verstehen sind. Ein Zitat von Paul Klee bildet den Abschluss seiner

Gedanken zu Franka Lechners abstrakten, aber trotzdem inhaltlich

reichen Bildteppichen: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wider, sondern

macht sichtbar.“

Nach der Eröffnungsansprache von Bürgermeister LAbg. Hans Stefan

Hintner, der überzeugt ist, dass die ausgestellten Kunstwerke jeden

Betrachter berühren und erfüllen werden, zeigt Markus Pagitsch mit

seiner Version von „Amazing grace“, dass er nicht nur wunderbar

improvisieren kann. In der inzwischen hereingebrochenen Dämmerung

leuchten die warmen Rottöne von Franka Lechners gewebten Kunstwerken

noch intensiver und einladender vom Karner auf den Kirchenplatz.

|

|

|

|

|

|

|

|

| nach

oben |

Text: dr, Fotos: gm |

|

Samstag,

9. September 2017

10:00

Franka Lechner |

Gespräch mit der

Künstlerin

Franka Lechner

Vom Faden zum Bild – Textile Kunst im Wandel der Zeit |

Das

Gespräch zwischen der Künstlerin Franka Lechner und

Ausstellungsorganisatorin Doris Reiser versuchte zuerst die Frage zu

beantworten, wie man denn eigentlich Künstlerin wird: Franka Lechner

wusste schon als kleines Kind, dass sie Malerin und ihre 2 Jahre

ältere Schwester Schriftstellerin werden würden. Mit 15 wurden

erstmalig Bilder von ihr in einer Ausstellung in Paris gezeigt. Auch

das Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien schien

selbstverständlich und passte in ihren Lebensentwurf. Durch die frühe

Heirat und Mutterschaft wurde diese Entwicklung jäh abgebremst. Eine

Hinwendung zur Webkunst wurde erst ca 10 Jahre später immer spürbarer

und stellt seitdem das Hauptarbeitsgebiet der Künstlerin dar. Sie

erlebt noch die letzten bedeutenden Jahre der Textilkunst in

Österreich mit, lässt sich aber auch in den darauf folgenden Jahren

des abflauenden Interesses für Tapisserien nicht beirren und so

entsteht bis heute ein riesiges Konvolut an gewirkten Bildern aus

selbst gefärbter Wolle in leuchtenden Farben

und reichen Abstufungen. Fast gleichzeitig wird sie als Lyrikerin von

Hans Weigel entdeckt und beide Kunstformen dienen ihr als

Ausdrucksmittel für ihre inneren Bilder. Die Vergleichbarkeit des

Bildwirkens mit musikalischen Elementen wie Rhythmus oder Klang sind

für Franka Lechner wichtige Aspekte ihres Schaffens und bilden

zusammen mit dem Faktor Zeit, der durch das langsame Fortschreiten der

Arbeit am Webstuhl in fast meditativer Form in die Kunstwerke

einfließt, eine Hauptaussage in ihrem Werk. Das

Gespräch zwischen der Künstlerin Franka Lechner und

Ausstellungsorganisatorin Doris Reiser versuchte zuerst die Frage zu

beantworten, wie man denn eigentlich Künstlerin wird: Franka Lechner

wusste schon als kleines Kind, dass sie Malerin und ihre 2 Jahre

ältere Schwester Schriftstellerin werden würden. Mit 15 wurden

erstmalig Bilder von ihr in einer Ausstellung in Paris gezeigt. Auch

das Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien schien

selbstverständlich und passte in ihren Lebensentwurf. Durch die frühe

Heirat und Mutterschaft wurde diese Entwicklung jäh abgebremst. Eine

Hinwendung zur Webkunst wurde erst ca 10 Jahre später immer spürbarer

und stellt seitdem das Hauptarbeitsgebiet der Künstlerin dar. Sie

erlebt noch die letzten bedeutenden Jahre der Textilkunst in

Österreich mit, lässt sich aber auch in den darauf folgenden Jahren

des abflauenden Interesses für Tapisserien nicht beirren und so

entsteht bis heute ein riesiges Konvolut an gewirkten Bildern aus

selbst gefärbter Wolle in leuchtenden Farben

und reichen Abstufungen. Fast gleichzeitig wird sie als Lyrikerin von

Hans Weigel entdeckt und beide Kunstformen dienen ihr als

Ausdrucksmittel für ihre inneren Bilder. Die Vergleichbarkeit des

Bildwirkens mit musikalischen Elementen wie Rhythmus oder Klang sind

für Franka Lechner wichtige Aspekte ihres Schaffens und bilden

zusammen mit dem Faktor Zeit, der durch das langsame Fortschreiten der

Arbeit am Webstuhl in fast meditativer Form in die Kunstwerke

einfließt, eine Hauptaussage in ihrem Werk. |

|

|

|

|

|

|

| nach

oben |

Text: dr, Fotos: gm |

|

Samstag,

9. September 2017

12:00

Franka Lechner |

| Lesung (Lyrik und Prosa) mit

Franka Lechner |

|

Nach einer

kurzen Pause liest die Künstlerin aus ihrem lyrischen Werk, wobei sie

die meist kurzen Gedichte nach inhaltlichen Gruppen ordnet. Es fällt

auf, dass manche der Gedichte die gleichen Bezeichnungen tragen wie

die Bildteppiche, die gleichzeitig entstanden sind. Das zeigt die

tiefe Auseinandersetzung Franka Lechners mit den unterschiedlichsten

Einflüssen in allen künstlerischen Formensprachen. Besonders berührend

sind dabei die Sprachbilder, die mit Farb- und Klangvorstellungen

arbeiten |

|

| nach

oben |

Text & Fotos: dr |

|

Samstag,

9. September 2017

14:00

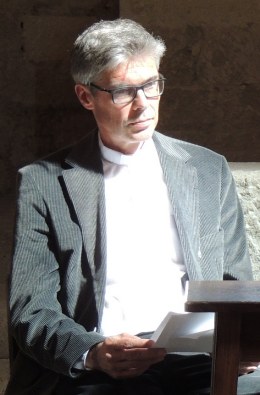

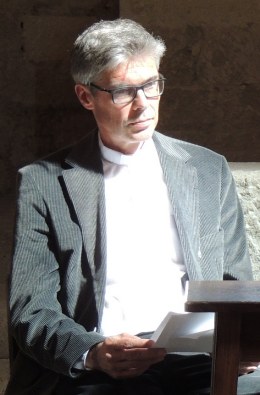

Altpfarrer Klaus Heine

Pfarrer Richard Posch

|

"Zugrundegehn und

auferstehn"

Die Wandlung in der Eucharistie und Metamorphose in der christlichen

Jenseitshoffnung. Ein theologisches Gespräch mit den Pfarrern

Richard Posch

und Klaus Heine |

Im

theologischen Gespräch zwischen Klaus Heine und Richard Posch betonte

Heine zunächst, dass es bei Metamorphosen nicht um die ständige

Veränderung im Leben, sondern um den besonderen Einschnitt und

Gestaltwandel gehe. So bedeutet die gläubige Begegnung mit dem

Christusereignis eine so fundamentale Veränderung, dass sie mit einer

neuen Geburt vergleichbar wird. Er erläuterte dies mit einer Auslegung

des nächtlichen Gesprächs Jesu mit Nikodemus im JohEv Kap.3. Ganz

ähnlich deutet Paulus im Römerbrief Kap.6 die Taufe als ein Mitsterben

und Auferstehen mit Christus. Der Apostel zieht auch die ethischen

Folgerungen daraus, wenn er im Römerbrief Kap.12 die Gläubigen dazu

auffordert, die Metamorphose durch den Glauben an Christus durch das

Tun und Verhalten im alltäglichen Leben zu erweisen. Im

theologischen Gespräch zwischen Klaus Heine und Richard Posch betonte

Heine zunächst, dass es bei Metamorphosen nicht um die ständige

Veränderung im Leben, sondern um den besonderen Einschnitt und

Gestaltwandel gehe. So bedeutet die gläubige Begegnung mit dem

Christusereignis eine so fundamentale Veränderung, dass sie mit einer

neuen Geburt vergleichbar wird. Er erläuterte dies mit einer Auslegung

des nächtlichen Gesprächs Jesu mit Nikodemus im JohEv Kap.3. Ganz

ähnlich deutet Paulus im Römerbrief Kap.6 die Taufe als ein Mitsterben

und Auferstehen mit Christus. Der Apostel zieht auch die ethischen

Folgerungen daraus, wenn er im Römerbrief Kap.12 die Gläubigen dazu

auffordert, die Metamorphose durch den Glauben an Christus durch das

Tun und Verhalten im alltäglichen Leben zu erweisen. |

Posch schloss in seinen

Überlegungen zur Wandlung der Elemente Brot und Wein beim Herrenmahl

an diese Gedanken an, indem er die Christusbezogenheit der

Sakramentsfeier nachhaltig unterstrich. Christi schöpferisches

Vermächtnis durch seine Lebenshingabe und seine Auferstehung zu einem

neuen Leben stehen im Mittelpunkt bei dieser Identifizierung mit den

Elementen Brot und Wein. Das Wort der Gnade wird sinnlich erfahrbar.

Posch belegte das mit einer Fülle an Zitaten aus den Kirchenvätern und

kritisierte die zunehmende Fixierung auf die Elemente im Mittelalter.

Im reformatorischen Protest erkannte er durchaus berechtigte

Korrekturen im Rückgriff auf Augustin. Dankbar stellte er auch die

heutige weitgehende Einigung im Verständnis der Realpräsenz Christi in

der Eucharistiefeier zwischen den Konfessionen fest.

|

| Heine nahm in seinen

Schlussgedanken die Frage des Paulus im Korintherbrief Kap.15 auf, mit

welchem Leib denn die Toten am Jüngsten Tage auferstehen werden. Hier

vollendet sich die Metamorphose, die im Glauben an das

Christusereignis grundgelegt wird. Dieser Leib ist totaliter aliter

als der in der Todeswelt. Es geht aber auch nicht um eine Auflösung in

einen göttlichen Energiestrom. Es ist ein Leib eigener Art, der in

ungestörtem ewigen Miteinander und Gegenüber zum Lobpreis Gottes

existiert. Die Identität von irdischem und himmlischem Leib wird

allein durch das schöpferische gnädige Gedächtnis Gottes gewahrt. |

| In der anschließenden

lebhaften Diskussion wurde angemerkt, dass Metamorphose nur als

positive Verwandlung erläutert wurde. Es seien aber auch dramatische

Veränderungen zum Schlechten möglich. Angesichts der dadurch

entstehenden Ängste seien die Tröstung und Ermutigung durch die

besondere Nähe des Christusereignisses im Empfang des Altarsakraments

kostbar. |

|

|

| nach

oben |

Text: kh, Fotos: dr&gm |

|

Samstag,

9. September 2017

16:00

Sr. Katharina Deifel

Heinz Nussbaumer,

Tarafa Baghajati

|

Metamorphose unserer

Gesellschaft - Schlagwort „Christliches Abendland“: Wie christlich ist

der Westen aus eigener Sicht und in den Augen Andersgläubiger ? Metamorphose unserer

Gesellschaft - Schlagwort „Christliches Abendland“: Wie christlich ist

der Westen aus eigener Sicht und in den Augen Andersgläubiger ?

Diskussion mit Prof.

Heinz Nussbaumer,

Tarafa

Baghajati

und

Sr. Katharina Deifel -

Moderation

Rudolf Nagiller |

Bei

der von Dr. Rudolf Nagiller geleiteten Diskussion erklärte der

Moderator zuerst den Begriff des „christlichen Abendlandes“ und dessen

inhaltliche Veränderungen bis in die Gegenwart, daraus entstehende

Unsicherheiten und Ängste und bat dann die einzelnen Diskutanten um

ihre Einschätzung der momentanen Situation und die wichtigsten

„Baustellen“. Sr. Katharina sprach vom eigentlich ursprünglich

„christlichen Morgenland“, das heute nur mehr christliche Minderheiten

beherbergt, die in teilweise prekären Situationen leben und davon,

dass die Säkularisierung unserer Gesellschaft in ihren Augen eine

gewisse Verbesserung der Situation gebracht hat, da eine klare

Trennung von Staat und Religion erfolgt ist. Dies sieht sie auch als

wichtigsten Punkt für ein friedliches Zusammenleben einer kommenden

Gesellschaft in Europa, aber auch als größte Hürde an, da in der

muslimischen Welt keine eindeutige Lehrmeinung wie z.B. in der

katholischen Kirche zu finden ist. Bei

der von Dr. Rudolf Nagiller geleiteten Diskussion erklärte der

Moderator zuerst den Begriff des „christlichen Abendlandes“ und dessen

inhaltliche Veränderungen bis in die Gegenwart, daraus entstehende

Unsicherheiten und Ängste und bat dann die einzelnen Diskutanten um

ihre Einschätzung der momentanen Situation und die wichtigsten

„Baustellen“. Sr. Katharina sprach vom eigentlich ursprünglich

„christlichen Morgenland“, das heute nur mehr christliche Minderheiten

beherbergt, die in teilweise prekären Situationen leben und davon,

dass die Säkularisierung unserer Gesellschaft in ihren Augen eine

gewisse Verbesserung der Situation gebracht hat, da eine klare

Trennung von Staat und Religion erfolgt ist. Dies sieht sie auch als

wichtigsten Punkt für ein friedliches Zusammenleben einer kommenden

Gesellschaft in Europa, aber auch als größte Hürde an, da in der

muslimischen Welt keine eindeutige Lehrmeinung wie z.B. in der

katholischen Kirche zu finden ist.

Prof.

Nussbaumer sieht die Problematik darin, dass mehrheitlich islamische

Gesellschaften die Befürchtung haben, dass eine wirtschaftlich

erfolgreiche Gesellschaft offensichtlich mit einer Säkularisierung

einhergeht und meinte, dass in vielen Teilen des Westens Religion und

Glaube nicht mehr so offensichtlich sind wie in islamischen Ländern,

was bei Muslimen zu einer möglicherweise falschen Einschätzung unserer

Werte führen kann, die für uns nicht mehr direkt mit der christlichen

Religion in Zusammenhang gebracht werden. DI Baghajati begann damit,

dass junge Muslime in Österreich Christentum in erster Linie mit

Islamablehnung in Verbindung bringen, was offenbar aus den einseitigen

Medienmeldungen zu erklären ist. Er meinte, dass nur eine

vorurteilfreie Begegnung zu einem echten Miteinander in der

Gesellschaft führen kann. Er wies darauf hin, dass er beobachtet hat,

dass Flüchtlinge, die aus Krisengebieten des Nahen Ostens nach

Österreich kommen, sich oft wesentlich schneller in die bestehende

Gesellschaft integrieren als Familien, die schon 20 Jahre oder länger

hier sind und teilweise in Parallelgesellschaften leben. Er versucht

das durch die Arbeit des IMÖ (Initiative muslimischer

Österreicherinnen und Österreicher) zu verbessern und

Aufklärungsarbeit in beide Richtungen zu machen. Prof.

Nussbaumer sieht die Problematik darin, dass mehrheitlich islamische

Gesellschaften die Befürchtung haben, dass eine wirtschaftlich

erfolgreiche Gesellschaft offensichtlich mit einer Säkularisierung

einhergeht und meinte, dass in vielen Teilen des Westens Religion und

Glaube nicht mehr so offensichtlich sind wie in islamischen Ländern,

was bei Muslimen zu einer möglicherweise falschen Einschätzung unserer

Werte führen kann, die für uns nicht mehr direkt mit der christlichen

Religion in Zusammenhang gebracht werden. DI Baghajati begann damit,

dass junge Muslime in Österreich Christentum in erster Linie mit

Islamablehnung in Verbindung bringen, was offenbar aus den einseitigen

Medienmeldungen zu erklären ist. Er meinte, dass nur eine

vorurteilfreie Begegnung zu einem echten Miteinander in der

Gesellschaft führen kann. Er wies darauf hin, dass er beobachtet hat,

dass Flüchtlinge, die aus Krisengebieten des Nahen Ostens nach

Österreich kommen, sich oft wesentlich schneller in die bestehende

Gesellschaft integrieren als Familien, die schon 20 Jahre oder länger

hier sind und teilweise in Parallelgesellschaften leben. Er versucht

das durch die Arbeit des IMÖ (Initiative muslimischer

Österreicherinnen und Österreicher) zu verbessern und

Aufklärungsarbeit in beide Richtungen zu machen.

In der nachfolgenden Diskussion mit reger

Publikumsbeteiligung , die von Dr. Nagiller souverän geleitet wurde,

kamen persönliche Beobachtungen und Erfahrungen zur Sprache, die

Vorurteile auf allen Seiten manchmal verstärken oder auch abbauen

können und es wurde klar, dass Europa und auch Österreich unruhigen

Zeiten entgegen geht, bis sich hoffentlich ein stabiles und von

Vertrauen getragenes Zusammenleben entwickeln wird. |

|

|

| nach

oben |

Text: dr, Fotos: gm |

|

Samstag,

9./10. September 2017

Claudia Rehberger,

Olive4U

sorgte mit

ihrem Buffet für Erfrischung und Labung und zur

Verkürzung der Wartezeit

|

|

Samstag,

9. September 2017

18:30

|

|

Sonntag,

10. September 2017

11:30

Ein bitterernster Streifzug quer durch die Literatur von Welt -

von und mit

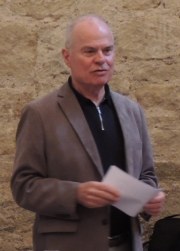

Wolfgang Ritzberger

|

|

Sonntag,

10. September 2017

14:00

Margareta

Divjak-Mirwald

|

|

Sonntag,

10. September 2017

15:30

Trailer zum ansehen

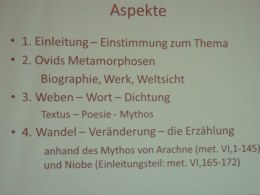

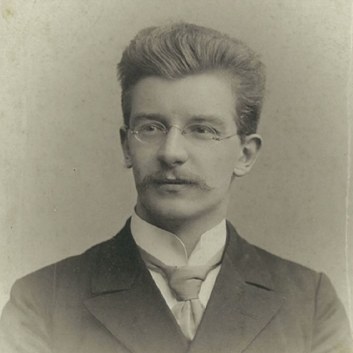

Richard

Wilhelm wurde 1873 geboren, studierte Theologie, und ging 1899 als

Missionar ins chinesische Qingdao. Am Ende verbrachte er fast ein

Vierteljahrhundert in China.

In dieser Zeit taufte Richard Wilhelm keinen

einzigen Chinesen – stattdessen tauchte er tief in die Geisteswelt

seines Gastlandes ein. Und er begann, die klassischen Werke des

antiken Chinas ins Deutsche zu übertragen : unter anderen Konfuzius,

die daoistischen Klassiker, das Orakelwerk Buch der Wandlungen ,

bekannt im Westen auch als I Ging .

(Quelle:

http://www.zeit.de) |

|

FILM, Wandlungen – Richard Wilhelm und

das I Ging |

|

Bettina Wilhelm drehte

einen Dokumentarfilm über ihren Großvater Richard Wilhelm

(1873-1930)

und seine Tätigkeiten und Kontakte im China des

beginnenden 20. Jahrhunderts.

In stimmungsvollen Bildern zeigt sie alte Fotografien und

Filmaufnahmen kombiniert mit Eindrücken aus dem heutigen China.

Sie interviewt Nachkommen von Mitarbeitern ihres Großvaters und

Experten der chinesischen Philosophie. Richard Wilhelm lernte in

kurzer Zeit die chinesische Sprache perfekt und konzentrierte sich

immer mehr auf Übersetzungen alter philosophischer Texte, unter

anderem des I Ging, das so erstmals in den Westen kam. Seine

eigentliche Tätigkeit als protestantischer Missionar wurde ihm immer

unwichtiger, je tiefer er in die Geschichte Chinas eindrang. Auf

vielfältige Art versucht Bettina Wilhelm das Geheimnis des „Buchs der

Wandlungen“ zu vermitteln und auch die wechselvollen Beziehungen

zwischen Deutschland und China zur Zeit des Ersten Weltkriegs

nachzuzeichnen. Eindringliche Bilder zeigen einen Teil der

Weltgeschichte, der uns eher weniger geläufig ist. |

|

| nach

oben |

Text: df, Fotos: gm |

|

Sonntag,

10. September 2017

17:30

Annemarie Ortner

und Freunde

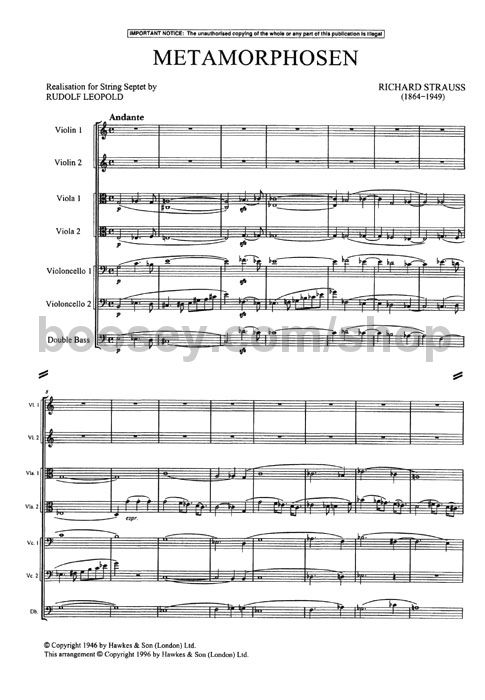

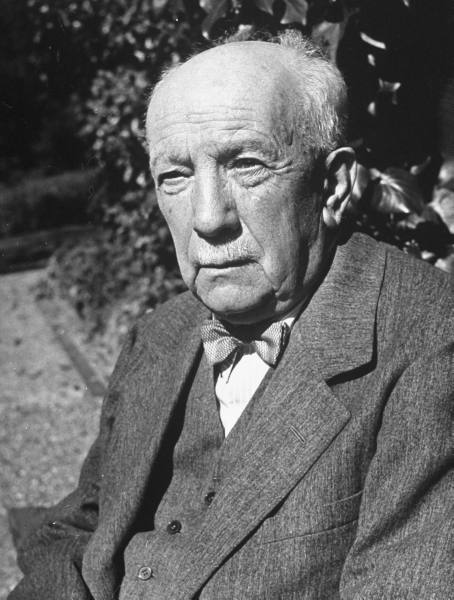

Richard Strauss

Im Herbst 1944 nahm Strauss, vermittelt über den

Musikwissenschaftler Willi Schuh, einen Kompositionsauftrag Paul Sachers

an und notierte als Ausgangsidee „Trauer um München“ in sein Skizzenbuch,

auf das er 1945 zurückgriff. Besonders die Zerstörung des Münchner

Nationaltheaters, seiner langjährigen Wirkungsstätte, vom 3. auf den 4.

Oktober 1943 erschütterte ihn. Hatte er zunächst an ein Septett gedacht,

erweiterte er die Besetzung später auf zehn Violinen, fünf Bratschen und

Violoncelli sowie drei Kontrabässe, um so die Klangfarben weiter

ausdifferenzieren und intensivieren zu können. (Quelle:

Wikipedia)

|

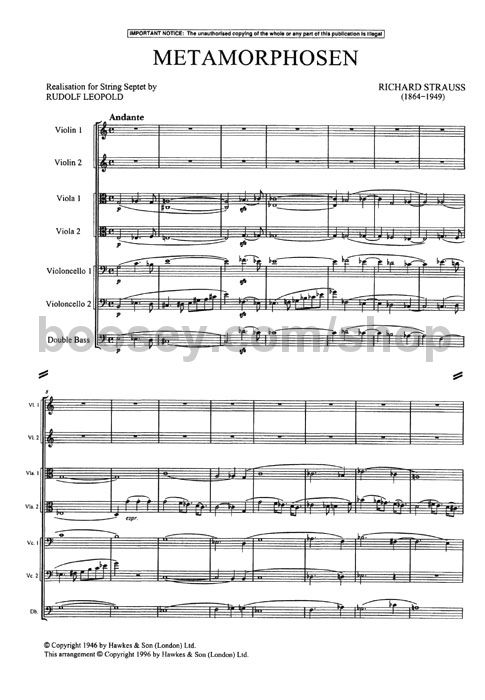

Richard

Strauss, “ Metamorphosen”, in der Version für Streichseptett

1.Violine Annemarie Ortner –Kläring, 2.Violine Anne Harvey-Nagl

1.Viola Lena Fankhauser-Campregher, 2.Viola Raphael Handschuh

1.Cello Solveig Nordmeyer, 2.Cello Johannes Kubitschek

Kontrabaß Tommaso Huber |

|

Annemarie Ortner begann den

musikalischen Abschluss von Kunst im Karner mit einer kurzen

Einführung zu Richard Strauss`Spätwerk „Metamorphosen“. 1943 begonnen

für ein kleines Streicherensemble wurde die Besetzung bald auf 23

Streicher erweitert. Strauss legte in dieses Werk seine ganze

Verzweiflung und Depression seiner persönlichen Situation gegen Ende

des Krieges als auch zur allgemeinen Zerstörung seiner Heimatstadt

München und weiter Teile Deutschlands hinein.

Seine glanzvolle Karriere lag in Trümmern, genauso wie die Städte. Er

versuchte dies durch immer wieder kehrende absteigende Tonfolgen zu

erreichen und beendete das Stück mit einem sehr kurzen Zitat aus

Beethovens Eroica, dem Trauermarch. Die in der europäischen Musik

schon lange verwendete Rhythmusformel der „umgekehrten Punktierung“

hat einen schleppenden und sehr depressiven Charakter und stellt eine

Anspielung auf das allgemeine Ende dar. Wie weit Strauss dieses Stück

als Abgesang auf die Nazizeitverstanden hat oder hauptsächlich seine

persönliche Situation meinte, ist nicht ganz klar nachweisbar.

In der sehr dichten Atmosphäre des

Karners erschloss sich jedenfalls dem Publikum ein extrem intensiver

Hörgenuss, der zusammen mit den ausgestellten Tapisserien von Franka

Lechner eine ganz besondere Atmosphäre verbreitete. Sichtlich berührt

verließen die Besucher nach 40 Minuten den Karner, um am Kirchenplatz

noch die musikalischen und farbigen Bilder nachklingen zu lassen |

|

| nach

oben |

Text: df & Wikipedia, Fotos: gm |

|

|

|

|

Die Inhalte dieser Webseite sind

ausschließlich für private Nutzung erlaubt. Inhalte, das heisst Text oder

Bilder, dürfen nicht zum Teil oder als Ganzes ohne Erlaubnis

verwendet werden, da diese urheberrechtlich geschützt sind. |

|

Impressum - Für mehr Informationen schreiben sie

bitte an

kunst-im-karner@othmar.at

|