Übersicht alle

bisherigen Ausstellungen

Startseite othmar.at |

KIK Fotos und Berichte

|

|

12. September 2014

Vernissage

Begrüßung: Doris

Reiser

Eröffnung VizeBgm

Ferdinand Rubel

Einführung:

Günther Oberhollenzer

Musik:

Stefan Heckel

Vizebürgermeister Ferdinand Rubel &

Pfarrer Richard Posch

Günther Oberhollenzer

& Michael Kos vor der Vernissage im Karner

|

|

Nach der Eröffnung der Ausstellung durch

Vizebürgermeister KR Ferdinand Rubel, der auch zugleich

Patronatskommissär der Gemeinde ist und die wechselhafte Geschichte

der Mödlinger Pfarre, auch in pekunieärer Weise, zum Ausdruck brachte,

wurde das Publikum in den Karner gebeten. Die Installation von Michael

Kos beeindruckte nicht nur durch die Christusdarstellung, die auf

einer Slackline zu schweben scheint, sondern auch durch die Windstöße,

die - durch eine Windmaschine erzeugt – den Raum in eigenartiger Weise

belebten. Stefan Heckel spielte mit seinem Akkordeon zuerst mit der

Windmaschine, später auch gegen sie an und umtänzelte mit seinem

Instrument quasi die Installation. Diese sehr dichte und bewegte

Atmosphäre versetzte die Besucher in die richtige Aufnahmebereitschaft

für die einführenden Worte von Günther Oberhollenzer, der schon

längere Zeit Michael Kos und sein künstlerisches Schaffen begleitet.

Er wies darauf hin, dass Kos immer wieder überraschend für ihn Objekte

neu verknüpft und so Assoziationen aufkommen lässt, die mit der

ursprünglichen Bedeutung der Dinge wenig zu tun haben, diese aber

trotzdem auch präsent sind. Bei wunderschönem Herbstwetter klang die

Vernissage am Kirchenplatz aus, als bereits die ersten Besucher für

die Filmvorführung des Rahmenprogramms einen Blick in den Karner

machten und sich mit der Installation auf den Film einstimmten. |

|

|

|

Eröffnungsrede von Günther Oberhollenzer

(Essl Museum) |

Es

ist mir eine Freude, einige Worte zur der Installation „balanceAKT“

von Michael Kos sagen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung! Es

ist mir eine Freude, einige Worte zur der Installation „balanceAKT“

von Michael Kos sagen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung!

Ich schätze den Karner in Mödling als Ausstellungsort, als Ort der

Begegnung und Diskussion. Doris Reiser hat auch dieses Mal mit viel

Leidenschaft und Idealismus Beeindruckendes auf die Beine gestellt hat

– mit dieser Ausstellung, mit dem umfangreichen Rahmenprogramm.

Viele Künstlerinnen und Künstler haben schon den Karner bespielt. Es

war und ist jedes Mal eine große Herausforderung, denn eine romanische

Kapelle ist natürlich ein ganz besonderer Ort. Es ist ein Unterschied,

ob wir eine zeitgenössische Kunstausstellung in einem Museum, in einer

Galerie, in einem weißen, neutralen Raum besuchen, oder aber hier, an

einem religiös und geschichtlich aufgeladenen Ort – einem Ort auch,

dem mit Respekt und nötigem Feingefühl begegnet werden sollte. Doch

genau das ist das Spannende am Projekt „Kunst im Karner“. Es ist

dieser besondere Raum – und damit verbunden der reizvolle, nicht

einfache Versuch, zeitgenössische Kunst in Dialog mit religiösen

Themen zu bringen, eine Brücke zwischen Kunst und Kirche zu bauen.

Heute

sehen wir Arbeiten von Michael Kos unter dem schönen Titel „balanceAKT“.

Ich begleite die Arbeiten von Kos seit einigen Jahren, und bin jedes

Mal aufs Neue überrascht, wie vielfältig und facettenreich er sich

seinen künstlerischen Themen nähert. In der zu sehenden Arbeit ist der

Künstler – und das macht sicher eine ihrer Stärken aus – auf den Raum

eingegangen. Es ist eine Installation, die in dieser Form auch nur

hier „funktioniert“, die man nicht ohne weiteres irgendwo andere

genauso zeigen könnte. „Der Raum hat auf diese Arbeit gewartet“,

erzählt Kos. Heute

sehen wir Arbeiten von Michael Kos unter dem schönen Titel „balanceAKT“.

Ich begleite die Arbeiten von Kos seit einigen Jahren, und bin jedes

Mal aufs Neue überrascht, wie vielfältig und facettenreich er sich

seinen künstlerischen Themen nähert. In der zu sehenden Arbeit ist der

Künstler – und das macht sicher eine ihrer Stärken aus – auf den Raum

eingegangen. Es ist eine Installation, die in dieser Form auch nur

hier „funktioniert“, die man nicht ohne weiteres irgendwo andere

genauso zeigen könnte. „Der Raum hat auf diese Arbeit gewartet“,

erzählt Kos.

Was sehen wir? Auf einer klassischen Slackline balanciert eine

Christusfigur. Eine Slackline ist ein breites Band, das z.B. zwischen

zwei Bäumen gespannt wird (oder, die extreme Variante, im Hochgebirge

zwischen zwei Felsen), und der Slackliner versucht, über das Band zu

gehen, die Balance zu halten. Hier hingegen sehen wir eine

Christusfigur. Der lebensgroße Corpus ist weiß bemalt und in seiner

Form traditionell geschnitzt, aber das Kreuz fehlt und auch die

Wundmale. So bekommt die Geste der Hände und Arme eine ganz neue

Bedeutung und erinnert tatsächlich an jemanden, der versucht, das

Gleichgewicht zu halten. |

Der

Corpus Christi und das Kreuz sind Symbole, die wie kam andere in

unserer Kultur und Geschichte verankert sind. Das Kreuz ist das

Hauptsinnzeichen des Christentums. „Man komme“, so Kos, „als Künstler

an diesem Zeichen nicht vorbei, man müsse sich mit ihm beschäftigen,

sich auch daran reiben.“ Schon in seinen sogenannten

„Körperkreuzungen“ von 2012 splittert der Künstler das Kreuz als auch

den Corpus auf und setzt die Teile ähnlich einer Metamorphose in

überraschenden Konstellationen neu zusammen. Kos lässt dadurch eine

neue, originäre Körperlichkeit entstehen und hinterfragt damit – wie

auch bei der Arbeit im Karner – den tradierten skulpturalen Charakter

des Kreuzes. Der Künstler nimmt hier das Achsenkreuz weg und fügt eine

andere Achse, eine Gleichgewichtsachse hinzu. Durch diesen Eingriff

verändert sich die Skulptur in seinem Sinngehalt. Einerseits sehen wir

noch den gekreuzigten Christus, anderseits sehen wir aber auch etwas

anderes, Neues... Der

Corpus Christi und das Kreuz sind Symbole, die wie kam andere in

unserer Kultur und Geschichte verankert sind. Das Kreuz ist das

Hauptsinnzeichen des Christentums. „Man komme“, so Kos, „als Künstler

an diesem Zeichen nicht vorbei, man müsse sich mit ihm beschäftigen,

sich auch daran reiben.“ Schon in seinen sogenannten

„Körperkreuzungen“ von 2012 splittert der Künstler das Kreuz als auch

den Corpus auf und setzt die Teile ähnlich einer Metamorphose in

überraschenden Konstellationen neu zusammen. Kos lässt dadurch eine

neue, originäre Körperlichkeit entstehen und hinterfragt damit – wie

auch bei der Arbeit im Karner – den tradierten skulpturalen Charakter

des Kreuzes. Der Künstler nimmt hier das Achsenkreuz weg und fügt eine

andere Achse, eine Gleichgewichtsachse hinzu. Durch diesen Eingriff

verändert sich die Skulptur in seinem Sinngehalt. Einerseits sehen wir

noch den gekreuzigten Christus, anderseits sehen wir aber auch etwas

anderes, Neues...

Das ist ein Kunstgriff, denn Kos immer wieder anwendet: er

transformiert vorgefundene Objekte und verändert damit auch seine

Bedeutung. So hat er z.B. Steine, ganz normale Findlinge, mit

Gummiseilen vernäht oder sie mit Antennen und Kabeln versehen und

ihnen dadurch eine unheimlich technoiden oder auch rätselhaft

organischen Charakter verliehen. |

Zurück

zur Christusfigur. Durch die Transformation fordert Kos uns auf,

genauer hinsehen: Gerade durch die Veränderung des Kreuzes, werden wir

uns dessen ursprünglichen Aussehens wieder stärker bewusst. Wie zeigen

wir Menschen die christliche Figur, in welcher figurativen Form, mit

welcher Körpersprache? Wie wird der Körper, der Akt dafür benutzt?

Oder, noch tiefer gehend: Wie hat sich die Darstellung des Kreuzes im

Laufe der Zeit verändert: vom Christus als König in der Romanik über

den leidenden, Empathie hervorrufenden Christus in der Gotik bis zu

den vielfältigen Christusdarstellungen in der heutigen Zeit? Zurück

zur Christusfigur. Durch die Transformation fordert Kos uns auf,

genauer hinsehen: Gerade durch die Veränderung des Kreuzes, werden wir

uns dessen ursprünglichen Aussehens wieder stärker bewusst. Wie zeigen

wir Menschen die christliche Figur, in welcher figurativen Form, mit

welcher Körpersprache? Wie wird der Körper, der Akt dafür benutzt?

Oder, noch tiefer gehend: Wie hat sich die Darstellung des Kreuzes im

Laufe der Zeit verändert: vom Christus als König in der Romanik über

den leidenden, Empathie hervorrufenden Christus in der Gotik bis zu

den vielfältigen Christusdarstellungen in der heutigen Zeit?

Auch

der Tabernakel wird transformiert: Anstelle eines Tabernakels sehen

wird einen Tresor, die darin aufbewahrten Hostien erinnern an

Geldmünzen. Sie sind mit der Zahl 1 und dem Satz „Geld ist die soziale

Transsubstanz“ bedruckt. Das Geld als neue Religion? Auch

der Tabernakel wird transformiert: Anstelle eines Tabernakels sehen

wird einen Tresor, die darin aufbewahrten Hostien erinnern an

Geldmünzen. Sie sind mit der Zahl 1 und dem Satz „Geld ist die soziale

Transsubstanz“ bedruckt. Das Geld als neue Religion?

„Transsubstanz“ meint das Transformieren einer leiblichen Substanz in

eine andere. Das Geld, so Kos, ist in seiner Rolle als Tausch- und

Zahlungsmittel einem ständigen Wandel ausgesetzt. Geld ist im

Idealfall ausgleichend: Ware wird für einen festgelegten Geldbetrag

getauscht bzw. verkauft. Doch das Geldsystem gerät zunehmend aus den

Fugen. Das Geld wird selbst zur Ware, es vermehrt sich, ohne dass nach

einer Leistung gefragt wird, es vermehrt sich durch Scheingeschäfte,

Scheininvestitionen und -immobilien. Man lässt „das Geld für sich

arbeiten“. Doch auf Kosten von wem? Dann aber platzt die

Spekulationsblase. Die Welt scheint aus dem Gleichgewicht – und das

betrifft nicht nur den Kapitalmarkt. |

Damit

verwebt Kos in seiner Installation religiöse Symbolik mit

gesellschaftssozialen Fragen. Der balancierende Christus steht für das

Gleichgewicht in unserer Gesellschaft – oder vielmehr, er warnt vor

dem Verlust dieses Gleichgewichtes, vor der Ungleichheit der

Verteilung der Güter in unserer Welt, in der wenigen viel gehört und

vielen wenig. Dieser Christus ist aber in noch so vielerlei Hinsicht

interpretierbar: wir können darin auch schwankende Werte sehen, eine

Zeit des Wandels, in der viele Sicherheiten brüchig werden... Damit

verwebt Kos in seiner Installation religiöse Symbolik mit

gesellschaftssozialen Fragen. Der balancierende Christus steht für das

Gleichgewicht in unserer Gesellschaft – oder vielmehr, er warnt vor

dem Verlust dieses Gleichgewichtes, vor der Ungleichheit der

Verteilung der Güter in unserer Welt, in der wenigen viel gehört und

vielen wenig. Dieser Christus ist aber in noch so vielerlei Hinsicht

interpretierbar: wir können darin auch schwankende Werte sehen, eine

Zeit des Wandels, in der viele Sicherheiten brüchig werden...

Natürlich muss man auch an die Gerechtigkeit denken. Denn

Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht führt unweigerlich zur Frage nach

der Gerechtigkeit, und zur Frage, ob unser Anspruch, dass alle

Menschen gleich sind, letztendlich nur ein leeres Versprechen ist.

Eine Frage, die nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ereignisse, nicht

laut genug gestellt werden kann.

Die

Installation wirkt sehr fragil, es scheint sehr anstrengend zu sein,

das Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich ist im Ausstellungsraum ein

leichter Wind zu spüren, verursacht von einer Windmaschine. Kos war es

wichtig, neben statischen Objekten auch ein dynamisches, immaterielles

Element zuzulassen – ein Element, das den Corpus in leichte, kaum

sichtbare Schwingungen versetzt. Die

Installation wirkt sehr fragil, es scheint sehr anstrengend zu sein,

das Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich ist im Ausstellungsraum ein

leichter Wind zu spüren, verursacht von einer Windmaschine. Kos war es

wichtig, neben statischen Objekten auch ein dynamisches, immaterielles

Element zuzulassen – ein Element, das den Corpus in leichte, kaum

sichtbare Schwingungen versetzt. |

„Ein Wind kommt auf“: ein Zeichen, das wir aus der Bibel her kennen.

So wird etwa das Kommen des Heiligen Geistes gerne als Wind und Atem

beschrieben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2,2/3 heißt es (das

Pfingstwunder): „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie

von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie

saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. ...“ In

der Ausstellung bringt der Wind dagegen Unruhe in das Geschehen.

„Ein Wind kommt auf“: ein Zeichen, das wir aus der Bibel her kennen.

So wird etwa das Kommen des Heiligen Geistes gerne als Wind und Atem

beschrieben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2,2/3 heißt es (das

Pfingstwunder): „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie

von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie

saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. ...“ In

der Ausstellung bringt der Wind dagegen Unruhe in das Geschehen.

Michael Kos bespielt einen kirchlichen Raum, der nicht mehr für die

religiöse Zwecke genützt wird und transformiert christliche Symbole in

einen zeitgenössischen Kontext. Gleichzeitig aber reflektiert er auch

wichtige Themen der Kirche, etwa die Ungleichheit zwischen Arm und

Reich.

Natürlich, bei Projekten dieser Art gibt es von künstlerischer wie

kirchlicher Seite immer wieder Vorbehalte. Einerseits die Sorge, dass

die künstlerische Autonomie beschnitten wird, andererseits, dass die

Kunst sich religionskritisch äußert. Doch es kann, wie hier wunderbar

zu sehen ist, zu einem gewinnbringenden Dialog zwischen Kunst und

Religion kommen. Das gelingt, wenn man sich gegenseitig respektiert

und einfach versucht, neugierig aufeinander zu sein. Seien wir

neugierig!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Betrachten und Nachdenken!

Günther Oberhollenzer |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

nach

oben |

(Text: dr & Günther Oberhollenzer, Fotos:gm

& Michael Kos) |

|

12. September

2015

„Der große Crash - Margin Call“

mit

Wolfgang Ritzberger

| Als Gymnasiast war

Wolfgang Ritzberger schon freier Mitarbeiter des ORF, danach Redakteur

und Moderator bei Ö3, in der Wissenschafts-redaktion

des Hörfunks, beim Kinderfunk und beim Familienfunk von Radio Wien. |

| Ab 1984 aktueller

Dienst des Landesstudios Nieder-österreich als

ständiger, freier Mitarbeiter (Hörfunk u. Fernsehen als Reporter,

Redakteur, Chef vom Dienst, Moderator und Regisseur in fast allen

Formen der aktuellen Berichterstattung). |

| Ab 1991 angestellt in

der »ZIB 2« (mitverantwortlich für die Gestaltung der »ZIB 2« und den

Aufbau der in die »ZIB 2« integrierten Diskussionssendung »Der runde

Tisch«). |

| 1993 Präsenzdienst als

Leistungssportler in der »Heeres Sport- und Nahkampfschule« (Ritzberger

war Mitglied der öster-reichischen Nationalmann-schaft

im Säbelfechten, Staatsmeister, WM-Teilnehmer, Trainer-ausbildung,

1995 beendete er seine sportliche Laufbahn). |

|

1995 bis 1996

Gesellschafter einer Werbe- u. Kommunikationsagentur. |

| 1996, nach Beendigung

einer Bildungskarenz und des Präsenzdienstes, machte der ORF

Ritzberger das Angebot, ihn aus seinem Dienstvertrag, abgeschlossen

nach der alten »Freien Betriebsverein-barung«,

auszukaufen. Nach kurzer Bedenkzeit nimmt er das Angebot an, um sich

selbstständig zu machen |

| Ab 1996 freier

Regisseur und Autor (Werbespots und Industriefilme, Veranstaltungen),

Kabarettist (4 Programme als „Theuer & Schlächt“ gemeinsam mit Guido

Mancusi (www.mancusi.at) und Buchautor („Die Beiseln der Wiener“). |

| 2000 Gründung der

eigenen Produktionsfirma »RitzlFilm« |

|

Quelle:

www.ritzfilm.at |

|

|

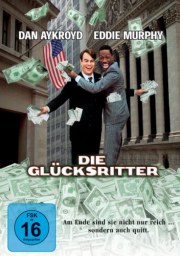

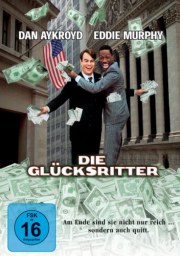

Filmabend: The margin call"

(Der große Crash)

2001, R: Jeffrey Chandor -

deutscher Trailer hier |

|

Der

Film wurde von etlichen Kritikern als der bis jetzt beste Beitrag des

fiktionalen Kinos zum Thema Finanzkrise bezeichnet. Regisseur und

Drehbuchautor Jeffrey Chandor hat dabei sicher auch auf die

Erfahrungen seines Vaters, der als Börsenmakler arbeitet, zurück

gegriffen. Chandor schildert den Ausbruch der Finanzkrise in einer

fiktiven, international tätigen Investmentbank in New York. In weniger

als 36 Stunden entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Bank,

sondern auch das von tausenden Menschen und streng genommen der

Finanzwirtschaft selbst. Ein junger Mitarbeiter entdeckt dass die Bank

in Wahrheit Pleite ist, weil sie eine Menge wertloser, in den Bücher

aber überbewerteter, Immobilieninvestments hält. In der Nacht noch

wird der Vorstand einberufen und beschließt, die wertlosen Papier

koste es was es wolle am nächsten Morgen auf den Markt zu werfen. Die

Konsequenzen, ein Crash des Marktes und der Verlust der

Glaubwürdigkeit der involvierten Händler, nimmt der Vorstand in Kauf.

Gegen Ende des Filmes wird erkennbar, dass der Vorstandsvorsitzende

damit sogar noch Geld verdient hat. Der

Film wurde von etlichen Kritikern als der bis jetzt beste Beitrag des

fiktionalen Kinos zum Thema Finanzkrise bezeichnet. Regisseur und

Drehbuchautor Jeffrey Chandor hat dabei sicher auch auf die

Erfahrungen seines Vaters, der als Börsenmakler arbeitet, zurück

gegriffen. Chandor schildert den Ausbruch der Finanzkrise in einer

fiktiven, international tätigen Investmentbank in New York. In weniger

als 36 Stunden entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Bank,

sondern auch das von tausenden Menschen und streng genommen der

Finanzwirtschaft selbst. Ein junger Mitarbeiter entdeckt dass die Bank

in Wahrheit Pleite ist, weil sie eine Menge wertloser, in den Bücher

aber überbewerteter, Immobilieninvestments hält. In der Nacht noch

wird der Vorstand einberufen und beschließt, die wertlosen Papier

koste es was es wolle am nächsten Morgen auf den Markt zu werfen. Die

Konsequenzen, ein Crash des Marktes und der Verlust der

Glaubwürdigkeit der involvierten Händler, nimmt der Vorstand in Kauf.

Gegen Ende des Filmes wird erkennbar, dass der Vorstandsvorsitzende

damit sogar noch Geld verdient hat. |

|

Produziert

wurde der Film von Open Doors Pictures, der Produktionsfirma des

Schauspielers Zachary Quinto, der als Mr. Spock in den Star Trek Spin

Offs von J.J. Abrahams in den letzten Jahren bekannt wurde. Quinto

spielt auch an der Seite von Stars wie Kevin Spacey, Paul Bettany,

Demi Moore, Stanley Tucci und Jeremy Ironside den jungen

Wissenschafter, der das Desaster entdeckt. Die Figur des

Vorstandsvorsitzenden, den Jeremy Ironside darstellt, ist dem CEO und

Chairman Richard Fuld nachempfunden - dem letzten Chef der Lehman

Brothers, die als Auslöser der Krise gelten und schließlich in Konkurs

gingen. Der damalige Finanzminister der USA war der Produziert

wurde der Film von Open Doors Pictures, der Produktionsfirma des

Schauspielers Zachary Quinto, der als Mr. Spock in den Star Trek Spin

Offs von J.J. Abrahams in den letzten Jahren bekannt wurde. Quinto

spielt auch an der Seite von Stars wie Kevin Spacey, Paul Bettany,

Demi Moore, Stanley Tucci und Jeremy Ironside den jungen

Wissenschafter, der das Desaster entdeckt. Die Figur des

Vorstandsvorsitzenden, den Jeremy Ironside darstellt, ist dem CEO und

Chairman Richard Fuld nachempfunden - dem letzten Chef der Lehman

Brothers, die als Auslöser der Krise gelten und schließlich in Konkurs

gingen. Der damalige Finanzminister der USA war der

ehem.

CEO von Morgan Stanley (dem großen Konkurrenten der Lehman Brothers),

die ihn den gleichen Schwierigkeiten steckten und sozusagen vom Staat

gerettet wurden. Der Film hatte in den USA keinen großen Erfolg beim

Publikum: ca. 2,5 Millionen Dollar Herstellungskosten stehen Box

Office Einnahmen von knapp 3,5 Millionen gegenüber. Weltweit spielte

der Film allerdings mehr als 14 Millionen Dollar ein, was für die

Produktionsfirma am Ende doch einen kleinen

Gewinn bedeutete (nur ca. 25% der Einspielergebnisse bekommt die

Produktionsfirma, weitere 25% bekommt in der Regel der ehem.

CEO von Morgan Stanley (dem großen Konkurrenten der Lehman Brothers),

die ihn den gleichen Schwierigkeiten steckten und sozusagen vom Staat

gerettet wurden. Der Film hatte in den USA keinen großen Erfolg beim

Publikum: ca. 2,5 Millionen Dollar Herstellungskosten stehen Box

Office Einnahmen von knapp 3,5 Millionen gegenüber. Weltweit spielte

der Film allerdings mehr als 14 Millionen Dollar ein, was für die

Produktionsfirma am Ende doch einen kleinen

Gewinn bedeutete (nur ca. 25% der Einspielergebnisse bekommt die

Produktionsfirma, weitere 25% bekommt in der Regel der

Verleih

und 50%, also die Hälfte der Einnahmen, das Lichtspieltheater). Der

Grund dafür ist wahrscheinlich in der Tatsache zu suchen, dass den

US-Amerikanern das Thema zu heikel und außerdem unangenehm ist. Die

USA ruhen seit ihrer Gründung nicht auf ideologischen Ideen sondern

auf den Säulen des Dollars (die Gründer der USA

konnten etliche Bundesstaaten nur zum Mitmachen überzeugen, weil sie

deren Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg übernahmen und

gleichzeitig die Notenpresse anwarfen), auch Hollywood gehört zum Teil

Investmentfonds, Holdings und Banken, da kommt die Beschäftigung mit

einem solchen Thema nicht so gut an. Trotzdem wurde der Film für den

Oscar für das beste Drehbuch nominiert und in Berlin für den Goldenen

Löwen. Verleih

und 50%, also die Hälfte der Einnahmen, das Lichtspieltheater). Der

Grund dafür ist wahrscheinlich in der Tatsache zu suchen, dass den

US-Amerikanern das Thema zu heikel und außerdem unangenehm ist. Die

USA ruhen seit ihrer Gründung nicht auf ideologischen Ideen sondern

auf den Säulen des Dollars (die Gründer der USA

konnten etliche Bundesstaaten nur zum Mitmachen überzeugen, weil sie

deren Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg übernahmen und

gleichzeitig die Notenpresse anwarfen), auch Hollywood gehört zum Teil

Investmentfonds, Holdings und Banken, da kommt die Beschäftigung mit

einem solchen Thema nicht so gut an. Trotzdem wurde der Film für den

Oscar für das beste Drehbuch nominiert und in Berlin für den Goldenen

Löwen. |

|

Insgesamt hat der Film vor allem in den

USA 6 Preise gewonnen, vor allem Kritikerpreise und Indipendent Awards.

Offiziell wird es nicht bestätigt, aber ein Großteil der Schauspieler

sollen auf ihre Gage verzichtet, im Gegenteil, sogar in den Film

investiert haben. Regisseur Chandor hat damit jedenfalls ein

beachtliches Debüt zu Stande gebracht, auch sein zweiter Film "All is

lost", mit Robert Redford als einsamen Segler auf einer havarierten

Segelyacht mitten auf dem Pazifik, wurde für einen Oscar und zwei

Golden Globes nominiert." |

|

|

|

nach

oben |

(Text: wr, Fotos:gm) |

|

|

13. September

2015

Künstlergespräch mit

Michael Kos

|

|

Künstlergespräch mit

Michael Kos |

|

Das

Gespräch mit Michael Kos im Karner gestaltete sich sehr locker und

entspannt. Nach einer kurzen Einführung über seinen künstlerischen

Werdegang und die unterschiedlichen Medien, die er als Ausdrucksform

anwendet, kam Kos schnell auf die Installation im Karner zu sprechen

und dies blieb auch Hauptthema der sich entfaltenden Diskussion mit

den Zuhörern. Es wurde von unterschiedlichen Assoziationen berichtet,

welche z.B. die Christusfigur auf der Slackline hervorruft. Auf die

Frage, was denn nun die eigentliche Intention der Installation sei,

ließ Kos durchblicken, dass er sich selbst nie ganz festlege, denn das

würde seine Gestaltung zu sehr einengen und begrenzen. Dem Betrachter

solle ein großes Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten bleiben,

ohne dass vom Künstler alles vorgedacht worden wäre. Das

Gespräch mit Michael Kos im Karner gestaltete sich sehr locker und

entspannt. Nach einer kurzen Einführung über seinen künstlerischen

Werdegang und die unterschiedlichen Medien, die er als Ausdrucksform

anwendet, kam Kos schnell auf die Installation im Karner zu sprechen

und dies blieb auch Hauptthema der sich entfaltenden Diskussion mit

den Zuhörern. Es wurde von unterschiedlichen Assoziationen berichtet,

welche z.B. die Christusfigur auf der Slackline hervorruft. Auf die

Frage, was denn nun die eigentliche Intention der Installation sei,

ließ Kos durchblicken, dass er sich selbst nie ganz festlege, denn das

würde seine Gestaltung zu sehr einengen und begrenzen. Dem Betrachter

solle ein großes Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten bleiben,

ohne dass vom Künstler alles vorgedacht worden wäre. |

|

Wie

man als Bildhauer, der ursprünglich mit Holz und Stein gearbeitet hat,

überhaupt zu Installationen oder Aktionen im öffentlichen Raum komme,

beantwortete Kos einfach: wenn die direkte Reaktion und Interaktion

mit dem Publikum entscheidend für den Künstler wird, muss er sozusagen

selbst in Kontakt mit dem Publikum treten und nicht nur über seine

Kunstwerke. Das kann durch akut auftretende Themen passieren oder auch

durch Fragestellungen, die den Künstler bereits längere Zeit

beschäftigen. Das Thema der Transsubstanz z.B. hat ihn seit seiner

Kindheit beschäftigt, da die Wandlung bei der Eucharistiefeier in der

Katholischen Liturgie immer Fragen für ihn offen ließ. Dieses Thema

wird auch bei der Ausstellung im Karner aufgegriffen und z.B. durch

die farbige Übereinstimmung von geschnitztem

Corpus und bedruckten Oblaten ausgedrückt. Ist das genug Anspielung

auf die Austauschbarkeit oder gehört hier noch mehr Wie

man als Bildhauer, der ursprünglich mit Holz und Stein gearbeitet hat,

überhaupt zu Installationen oder Aktionen im öffentlichen Raum komme,

beantwortete Kos einfach: wenn die direkte Reaktion und Interaktion

mit dem Publikum entscheidend für den Künstler wird, muss er sozusagen

selbst in Kontakt mit dem Publikum treten und nicht nur über seine

Kunstwerke. Das kann durch akut auftretende Themen passieren oder auch

durch Fragestellungen, die den Künstler bereits längere Zeit

beschäftigen. Das Thema der Transsubstanz z.B. hat ihn seit seiner

Kindheit beschäftigt, da die Wandlung bei der Eucharistiefeier in der

Katholischen Liturgie immer Fragen für ihn offen ließ. Dieses Thema

wird auch bei der Ausstellung im Karner aufgegriffen und z.B. durch

die farbige Übereinstimmung von geschnitztem

Corpus und bedruckten Oblaten ausgedrückt. Ist das genug Anspielung

auf die Austauschbarkeit oder gehört hier noch mehr

Hintergrundwissen

dazu? Diese Frage stellte sich, nachdem klar wurde, dass viele

Betrachter der Installation sehr gelassen mit der eigentlich auch

blasphemisch zu verstehenden Assoziation umzugehen scheinen. Überhaupt

scheint die breite christlich-kulturelle Tradition in unserer

Gesellschaft vehement von Generation zu Generation immer mehr verloren

zu gehen, sodass früher eindeutig verständliche Anspielungen heute oft

ins Leere gehen. Hintergrundwissen

dazu? Diese Frage stellte sich, nachdem klar wurde, dass viele

Betrachter der Installation sehr gelassen mit der eigentlich auch

blasphemisch zu verstehenden Assoziation umzugehen scheinen. Überhaupt

scheint die breite christlich-kulturelle Tradition in unserer

Gesellschaft vehement von Generation zu Generation immer mehr verloren

zu gehen, sodass früher eindeutig verständliche Anspielungen heute oft

ins Leere gehen.

Auf die Frage, welche Medien vielleicht in Zukunft für ihn interessant

werden könnten, meinte Kos, dass sicher noch nicht alles ausgereizt

sei und noch einige Überraschungen auf ihn selbst und das Publikum

zukommen werden. |

|

|

|

|

|

nach

oben |

(Text: dr, Fotos:gm) |

|

|

18. September

2015

„Der Weg in die Krise: Lassen Sie Ihr Geld arbeiten!“

Stephan Schulmeister

Begrüßung durch Pfarrer Klaus Heine

Stephan Schulmeister

Stephan Schulmeister war Gastprofessor bzw. Visiting Scholar an mehreren internationalen

Instituten, wie zum Beispiel der New York University und der

University of New Hampshire.

Schulmeister übt in seinen zahlreichen Publikationen unter

anderem eine dezidierte Kritik am Neoliberalismus (den er als

„Marktreligiosität“ bezeichnet) und fordert

Alternativvorschläge wie einen gesamteuropäischen New Deal.

Quelle: Wikipedia |

|

|

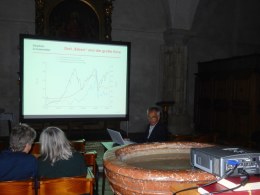

„Der Weg in die Krise: Lassen Sie Ihr Geld arbeiten!“ |

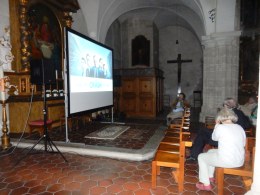

Nach einer Besichtigung der Installation im Karner

durch Dr. Stephan Schulmeister und das zahlreich erschienene

Publikum, fand die eigentliche Veranstaltung in der

Wochentagskapelle der gleich gegenüberliegenden St. Othmarskirche

statt, da durch die Installation im Karner nicht ausreichend Platz

war. Dr. Klaus Heine begrüßte den Vortragenden und stellte die

beeindruckend lange Liste der Publikationen und Vorträge an den

Beginn. Stephan Schulmeister, der manchen als Vordenker und anderen

als „schwarzes Schaf“ der österreichischen Ökonomenszene gilt, ging

gleich zum Kernpunkt seines Vortragsthemas über, den Beginn der nun

schon relativ lange anhaltenden weltweiten Wirtschaftskrise. Er

verortete diesen Zeitpunkt in das Jahr 1971 mit der Entkoppelung des

fixen Wechselkurses des US Dollars und der anderen Leitwährungen.

Bis dahin war ein stetiges Wirtschaftswachstum und mehr oder minder

Vollbeschäftigung in Europa selbst unter Berücksichtigung der

schwächeren Regionen zu verzeichnen. Auf Grund der sehr starken

Gewerkschaften kam es damals allerdings nicht zu den rückblickend

notwendig gewesenen Investitionen in z.B. umweltverträgliche

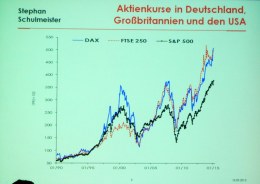

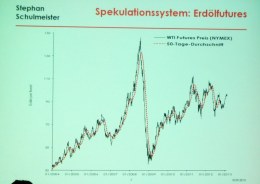

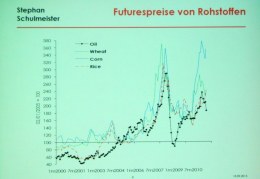

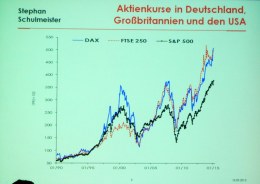

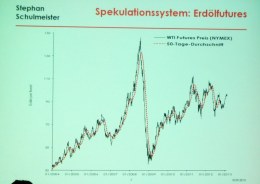

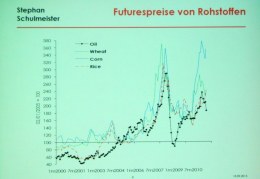

Technologien. Anhand einiger Grafiken erklärte Schulmeister in

anschaulicher Weise den Zusammenhang dieses Ereignisses mit den

darauffolgenden wirtschaftlichen Entwicklungen: durch den

zunehmenden Kursverlust des Dollars kam es zu Währungsspekulationen

und erhöhten Spekulationen auf dem Rohstoffsektor und nach und nach

zu einer Verschiebung der Investitionen von der Realwirtschaft hin

zur reinen Finanzwirtschaft, da in den zunehmend kurzfristigeren

Börsenspekulationen eine weitaus größere Gewinnspanne zu

erwirtschaften war als durch Investitionen in der Realwirtschaft.

Damit verschob sich das ursprüngliche Gleichgewicht aus real

erwirtschafteten Gewinnen und Aktienkursen immer mehr ins Fiktive

und es kam zu massiven Überbewertungen von Derivaten und Hedgefonds,

die nur auf Kursschwankungsspekulationen beruhen. Die bekannten

Crashs von 2008 und andere Krisen sind somit Ausdruck des immer

weiteren Auseinanderdriftens von realen Wirtschaftsleistungen und

Börsenbewertungen. Der heute oft nur mehr computergesteuerte

Börsehandel mit An- und Verkauf innerhalb von Nanosekunden reagiert

auf die kleinsten Verschiebungen und verstärkt somit Auf- oder

Abwärtsbewegungen der Kurse sofort und massiv. Als Folge der

Kursverfälle kam es in Europa zu massiver Sparpolitik, die aber

weitere Investitionen in der Realwirtschaft immer mehr unterdrückt

und zu steigender Arbeitslosigkeit bzw. Lohndumping führt,

interessanterweise ohne nennenswerte Gegenwehr der Gewerkschaften,

wie das immer in Krisenzeiten zu verzeichnen ist.

Als Lösung schlägt Schulmeister eine Abkehr von dieser Sparpolitik

und eine Art New Deal für Europa vor, d.h. Investitionen und

Beschäftigungsprogramme wie unter Roosevelt in der

Zwischenkriegszeit in den USA, der sich unabhängig von der Meinung

der meisten Ökonomen eher auf seinen Hausverstand verließ und den

Menschen Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung gab, der in der

Folge auch eintrat. Schulmeister fordert generell eine Abkoppelung

vom Diktat des freien Marktes, der jede freie Entscheidung scheinbar

von vornherein unmöglich macht, da „ der Markt alles regelt“ und

eine unkomplizierte Herangehensweise und Reaktion auf die jeweils

akuten Probleme.

Die anschließende Diskussion war sehr intensiv und ausführlich und

führte auch zu Anfragen bezüglich der momentanen

Flüchtlingsproblematik und deren wirtschaftlichen Auswirkungen. |

|

|

|

|

nach

oben |

(Text: Fotos: gm) |

|

|

20. September 2015

Texte zum Nachdenken:

„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“

Pfarrer Richard Posch & Klaus Heine

Lk 16, 1-13

Das Gleichnis

vom klugen Verwalter

1 Jesus sagte zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter.

Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen.

2 Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich?

Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung! Du kannst nicht länger mein

Verwalter sein.

3 Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung.

Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht, und zu

betteln schäme ich mich.

4 Doch - ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre

Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin.

5 Und er ließ die Schuldner seines Herrn, einen nach dem andern, zu

sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn

schuldig?

6 Er antwortete: Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen

Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib «fünfzig».1

7 Dann fragte er einen andern: Wie viel bist du schuldig? Der

antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen

Schuldschein und schreib «achtzig».2

8 Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und

sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger

als die Kinder des Lichtes. |

|

|

Mt 25, 14-30

Das Gleichnis vom anvertrauten Geld

14 Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging: Er rief seine

Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an.

15 Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei,

wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste

er ab. Sofort1

16 begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu

wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu.

17 Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu.

18 Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein

Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn.

19 Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern

Rechenschaft zu verlangen.

20 Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf

weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; sieh her,

ich habe noch fünf dazu gewonnen.

21 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer

Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir

eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines

Herrn!

22 Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte:

Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei

dazu gewonnen.

23 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer

Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir

eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines

Herrn!

24 Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte,

und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist; du

erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut

hast;

25 weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt.

Hier hast du es wieder.

26 Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener!

Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und

sammle, wo ich nicht ausgestreut habe.

27 Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte

ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten.

28 Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn

Talente hat!

29 Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer

aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.

30 Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis!

Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. |

Pfarrer Richard Posch

& Pfarrer i.R. Klaus Heine

|

|

Texte zum

Nachdenken: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ |

|

Wie

bei jeder Ausstellung bei KUNST IM KARNER wird das Kunstwerk als

Impulsgeber für verschiedene Veranstaltungen im Rahmenprogramm

genutzt. Jedes Mal ist auch ein spiritueller Abend dabei. Die

Installation von Michael Kos rückt das Thema Balance stark in

Richtung wirtschaftliches und soziales Gleichgewicht und den Umgang

der Christen mit diesen Fragen. Klaus Heine und Richard Posch

behandelten mit ausgewählten Stellen des Neuen Testaments die

Stellung Jesu zum Thema „Geld“ und versuchten eine klare Linie und

damit „Anleitung“ zum richtigen Umgang damit herauszufiltern. Es

zeigte sich, dass trotz Jahrhunderte langer Exegese immer noch

Fragen der Auslegung offen bleiben wie z.B. im

Lukas-Evangelium unterschiedliche

Auslegungen möglich sind. Aufgelockert wurden die teils sehr

nachdenklich stimmenden Texte durch bekannte Musikstücke, die alle

im Titel „money“ beinhalten. Wie

bei jeder Ausstellung bei KUNST IM KARNER wird das Kunstwerk als

Impulsgeber für verschiedene Veranstaltungen im Rahmenprogramm

genutzt. Jedes Mal ist auch ein spiritueller Abend dabei. Die

Installation von Michael Kos rückt das Thema Balance stark in

Richtung wirtschaftliches und soziales Gleichgewicht und den Umgang

der Christen mit diesen Fragen. Klaus Heine und Richard Posch

behandelten mit ausgewählten Stellen des Neuen Testaments die

Stellung Jesu zum Thema „Geld“ und versuchten eine klare Linie und

damit „Anleitung“ zum richtigen Umgang damit herauszufiltern. Es

zeigte sich, dass trotz Jahrhunderte langer Exegese immer noch

Fragen der Auslegung offen bleiben wie z.B. im

Lukas-Evangelium unterschiedliche

Auslegungen möglich sind. Aufgelockert wurden die teils sehr

nachdenklich stimmenden Texte durch bekannte Musikstücke, die alle

im Titel „money“ beinhalten. |

|

Pfarrer i.R.

Klaus Heine: Geld oder Gott |

|

Unter

diesem Titel hat der frühere Wiener systematische Theologe Falk

Wagner schon 1985 eine Untersuchung „zur Geldbestimmtheit der

kulturellen und religiösen Lebenswelt“ vorgelegt. Er schreibt im

Vorwort: „Gott – das Absolute – ist zu jeder Zeit gegenwärtig: es

fragt sich nur in welcher Gestalt. Unter den Bedingungen der

modernen, ökonomisch bestimmten Gesellschaft tritt das Geld seine

Karriere als alles bestimmende Wirklichkeit an. Damit löst es die

Funktion des Gottesgedankens in der Gestalt eines Geld-Pantheismus

ab…“ Die weitgehende Verdrängung dieser Realität in der Theologie

ändert nichts an der Tatsache: „Der Pantheismus des Geldes hält dann

auch dort Einzug, wo man sich zugute hält, zwischen Gott und Abgott,

Gott und Welt, Religion und Aberglaube unterscheiden zu können.“ Unter

diesem Titel hat der frühere Wiener systematische Theologe Falk

Wagner schon 1985 eine Untersuchung „zur Geldbestimmtheit der

kulturellen und religiösen Lebenswelt“ vorgelegt. Er schreibt im

Vorwort: „Gott – das Absolute – ist zu jeder Zeit gegenwärtig: es

fragt sich nur in welcher Gestalt. Unter den Bedingungen der

modernen, ökonomisch bestimmten Gesellschaft tritt das Geld seine

Karriere als alles bestimmende Wirklichkeit an. Damit löst es die

Funktion des Gottesgedankens in der Gestalt eines Geld-Pantheismus

ab…“ Die weitgehende Verdrängung dieser Realität in der Theologie

ändert nichts an der Tatsache: „Der Pantheismus des Geldes hält dann

auch dort Einzug, wo man sich zugute hält, zwischen Gott und Abgott,

Gott und Welt, Religion und Aberglaube unterscheiden zu können.“

Wagner bringt damit auf den Begriff, was das Sprichwort „Geld

regiert die Welt“ feststellt, und in Goethes „Faust“ Gretchen beim

Betrachten des Schmuckes, den ihr Mephistopheles (!) in die Kammer

gebracht hat, resignierend bemerkt: „Nach Golde drängt, am Golde

hängt doch alles. Ach, wir Armen!“ Wie kommt es zu dieser

Entwicklung, dass das Geld zur alles bestimmenden Macht wird und

geradezu göttlichen Charakter gewinnt? Es ist doch eigentlich ein

praktisches Tauschmittel für das wirtschaftliche, gesellschaftliche

und kulturelle Leben. Ob Muscheln, Silber oder Gold – wertvolle

symbolische Mittel heben den primitiven Tauschhandel auf ein höheres

Niveau, ermöglichen größere und differenziertere gesellschaftliche

Strukturen, können durch weitgespannten Handel Bedürfnisse

befriedigen und den allgemeinen Wohlstand erhöhen. Ein Leben in der

modernen Weltgesellschaft ohne das Medium Geld erscheint

unvorstellbar. Nur in katastrophalen Kriegs-

oder Nachkriegszeiten kann der Rückfall in den Tauschhandel

erfolgen. Aber auch da baut sich rasch eine Ersatzwährung auf, wenn

wir etwa an die „Zigarettenwährung“ im Schwarzhandel nach dem

Zweiten Weltkrieg denken. So notwendig und praktisch das

Tauschmittel Geld aber auch sein mag, neutral scheint es von Anfang

an nicht zu sein. Jesus warnt in der Bergpredigt vor dem Streben

nach Reichtum und berührt damit lange vor dem modernen Kapitalismus

den wunden Punkt: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden,

wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen

und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder

Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und

stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz….Niemand

kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den

anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen

verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Diese harte

und klare Alternative gilt auch in der unvergleichlich viel mehr von

der Geldwirtschaft bestimmten modernen Welt. Mit Geld kann ich nicht

nur Dinge und Leistungen kaufen, sondern auch Macht ausüben,

Menschen lenken, und glaube am Ende, alles sei mit Geld machbar.

Manche vergessen dabei, dass etwa der Ausdruck „käufliche Liebe“ ein

Widerspruch in sich selbst ist. Jesus tadelt im Gleichnis die

Dummheit des Bauern, der eine reiche Ernte horten will und doch

gegen seinen Tod nichts ausrichten kann. Er lobt einen Verwalter,

der sich in moralisch anrüchiger Weise mit dem ungerechten Mammon

Freunde macht, indem er auf Kosten seines Herrn Schulden erlässt.

Eine

strukturelle Ähnlichkeit von Sakrament und Geld weist auf die

Verführungskraft des Letzteren und die befreiende Kraft des Ersteren

hin: Beim Hl. bendmahl nehmen wir ein Stück

Brot bzw. die Hostie und einen Schluck Wein

zu uns. Das sind bescheidene irdische Dinge. Sie gewinnen aber einen

ganz besonderen Wert durch die Worte Jesu: Dies ist mein Leib, dies

ist mein Blut! Und unseren Glauben daran, dass Christus in der Feier

so real präsent bei uns ist mit all seiner vergebenden und heilenden

Kraft, wie wir sinnlich Brot und Wein zu uns nehmen. Dies

Gedächtnismahl bildet die Verleiblichung des Gottesgeistes immer neu

ab und drängt als kultisches Symbol in das alltägliche reale Leben

der Gemeinde. Wo dieser Fluss nicht erfolgt, verliert das Sakrament

seine Kraft. Eine

strukturelle Ähnlichkeit von Sakrament und Geld weist auf die

Verführungskraft des Letzteren und die befreiende Kraft des Ersteren

hin: Beim Hl. bendmahl nehmen wir ein Stück

Brot bzw. die Hostie und einen Schluck Wein

zu uns. Das sind bescheidene irdische Dinge. Sie gewinnen aber einen

ganz besonderen Wert durch die Worte Jesu: Dies ist mein Leib, dies

ist mein Blut! Und unseren Glauben daran, dass Christus in der Feier

so real präsent bei uns ist mit all seiner vergebenden und heilenden

Kraft, wie wir sinnlich Brot und Wein zu uns nehmen. Dies

Gedächtnismahl bildet die Verleiblichung des Gottesgeistes immer neu

ab und drängt als kultisches Symbol in das alltägliche reale Leben

der Gemeinde. Wo dieser Fluss nicht erfolgt, verliert das Sakrament

seine Kraft.

Auch der Sachwert einer heutigen Geldmünze oder einer Banknote ist

minimal. Aber die Ziffernaufschrift und die Garantie der zentralen

Bankbehörde und das Vertrauen der Bevölkerung verleihen diesem Geld

seinen Wert. Es ist schon faszinierend, wie reale Werte, Häuser,

Grundstücke, Autos, Dienstleistungen auf einen Stapel Papierscheine

abstrahiert, ja im modernen Geldverkehr auf einige elektronische

Impulse „vergeistigt“ werden können. Der Endpunkt dieser Entwicklung

wäre erreicht, wenn Münzen und Banknoten überhaupt abgeschafft

würden, wie es einige Ökonomen wünschen. Aber Gott Mammon wird ich

sein „Sakrament“ nicht nehmen lassen.

Die Verführungskraft dieser Abstraktion liegt darin, dass ich diese

Vergeistigung wieder rückgängig machen und mir mit einem Haufen Geld

eine ganze Welt erschaffen kann. Ist es ein Wunder, dass da die

menschliche Gier erwacht? Dass man nicht nur der Armut und

existentieller Not entfliehen, sondern über immer unbegrenztere

Macht verfügen möchte? Bliebe es beim Geld als bloßem Tauschmittel,

um die Lebensbedürfnisse der Menschen in ausgleichender

Gerechtigkeit befriedigen zu helfen, könnte man mit ihm viel Gutes

tun. Aber das Horten auf Kosten anderer, diese Verführung „Lassen

Sie Ihr Geld arbeiten!“ treibt in die Herrschaft des Gottes Mammon

und das Nachäffen der Schöpferkraft des dreieinigen Gottes. Es sind

zwar nicht mehr Motten und Rost, die die Schätze angreifen, es sind

Inflation und hochkomplizierte, oft kriminelle Bankgeschäfte die

unsere Ersparnisse anknabbern, aber Jesu Warnung vor der

Akkumulation von Kapital besteht nach wie vor. Sein Sakrament kann

man essen, und es führt in ein Leben liebevoller Gemeinschaft, in

der für Leib und Seele gesorgt wird. Geld kann man nicht essen, und

wer es als Mittel zu einsamer Machterweiterung nutzt, verschreibt

sich den Gesetzen Mammons. So wird er am Ende nicht die Freiheit

gewinnen, sondern zum Sklaven. |

|

Pfarrer Richard Posch zum Gleichnis vom

klugen Verwalter (Lk 16, 1-13) |

Die

Geschichte, die Jesus hier erzählt ist als Gegenstück zur Erzählung

vom dummen Reichen zu erkennen. Die von der Hauptfigur geplanten

Handlungen führen im Fall des reichen Kornbauern dazu, dass Gott ihn

als „Narr“ bezeichnet, während die Handlungen des unehrlichen

Verwalters diesem das Lob eintragen, „Klug“ gehandelt zu haben.

Diese Antithese wird dadurch profiliert, dass der dumme Bauer seine

Situation falsch einschätzt, während der Verwalter aus der Lage, in

der er sich befindet, die richtigen Konsequenzen zieht und alles

tut, damit der „bei Gott reich ist“. Die Erzählung endet offen:

Weder wird erzählt, wie der reiche Mann auf die Aktion seines

Verwalters reagiert, noch, ob sie erfolgreich war und er nach seiner

Entlassung von den Schuldnern seines Herrn auch tatsächlich

aufgenommen wird. Innerhalb des zeitlichen Ablaufs der Erzählung

werden die Hörer genau in die Situation gestellt, in der der

entlassene Verwalter den inneren Monolog spricht und sich fragt, was

er tun soll. Die

Geschichte, die Jesus hier erzählt ist als Gegenstück zur Erzählung

vom dummen Reichen zu erkennen. Die von der Hauptfigur geplanten

Handlungen führen im Fall des reichen Kornbauern dazu, dass Gott ihn

als „Narr“ bezeichnet, während die Handlungen des unehrlichen

Verwalters diesem das Lob eintragen, „Klug“ gehandelt zu haben.

Diese Antithese wird dadurch profiliert, dass der dumme Bauer seine

Situation falsch einschätzt, während der Verwalter aus der Lage, in

der er sich befindet, die richtigen Konsequenzen zieht und alles

tut, damit der „bei Gott reich ist“. Die Erzählung endet offen:

Weder wird erzählt, wie der reiche Mann auf die Aktion seines

Verwalters reagiert, noch, ob sie erfolgreich war und er nach seiner

Entlassung von den Schuldnern seines Herrn auch tatsächlich

aufgenommen wird. Innerhalb des zeitlichen Ablaufs der Erzählung

werden die Hörer genau in die Situation gestellt, in der der

entlassene Verwalter den inneren Monolog spricht und sich fragt, was

er tun soll.

Obwohl nicht ausdrücklich gefragt wird, ob die gegen den

Verwaltererhobenen Anschuldigungen zutreffen oder nicht, setzt der

Fortgang der Erzählung voraus, dass der Verwalter davon ausgeht, die

Anschuldigungen nicht abwehren zu können. Es ist von „verschwenden“

die Rede und nicht von Unterschlagung. Der Verwalter wird darum auch

nur entlassen und nicht bestraft.

Die Parabel von einem besonders klugen Verwalter, der alles auf eine

Karte setzt, scheint schon früh schwer verständlich gewesen zu sein.

Deshalb finden wir im Lukasevangelium eine ganze Reihe von

(verschiedenen!) Anwendungen, welche die Christen insgesamt und

deren Umgang mit Gütern und mit Reichtum im Blick haben. Das

Verhalten des Verwalters wird zunächst als positiv und dann als

negativ hingestellt:

1.

Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 8a): Erst mit dieser

Auslegung der Parabel wird der Verwalter als „unehrlich“

hingestellt. Seine Klugheit, d.h. sein zielbewusstes Handeln, wird

aber vom Herrn gelobt. Der Herr ist hier nicht mehr der reiche Mann

von Vers 3, sondern der auferstandene Herr der Kirche. Insgesamt ist

Vers 8 als eine spätere Regieanweisung für den Erzähler der Parabel

zu sehen. 1.

Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 8a): Erst mit dieser

Auslegung der Parabel wird der Verwalter als „unehrlich“

hingestellt. Seine Klugheit, d.h. sein zielbewusstes Handeln, wird

aber vom Herrn gelobt. Der Herr ist hier nicht mehr der reiche Mann

von Vers 3, sondern der auferstandene Herr der Kirche. Insgesamt ist

Vers 8 als eine spätere Regieanweisung für den Erzähler der Parabel

zu sehen.

2. Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 8b): Nahtlos wird eine

zweite Auslegung angefügt. Die Jünger („Kinder des Lichts“) werden

darin aufgefordert, sich am Verwalter ein Beispiel zu nehmen. Mit

beiden Deutungen werden die Zuhörer zum Überdenken ihres

(christlichen) Handelns aufgefordert.

3. Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 9): In dieser und den

folgenden Deutungen wird das Augenmerk nun nicht mehr auf den

Verwalter, sondern auf den Umgang mit dem Mammon gelegt. „Mammon“

ist ein aramäischer Ausdruck für unredlichen Erwerb und trügerisches

Gewinnstreben. In Vers 9 wird eigentlich nur Vers 4 der Parabel

aufgegriffen und zum eigenen Lebensende in Beziehung gesetzt.

Vermögen wird ausdrücklich als negativ („Mammon der

Ungerechtigkeit“) beurteilt. Das Geben von (individuellen) Almosen

ist eine Grundvoraussetzung, um im Gericht bestehen zu können.

4. Deutung: abschreckendes Beispiel (VV. 10-12): Konträr zu den

bisherigen Auslegungen wird der Verwalter jetzt als Negativfolie

benutzt. Christen sollen nicht so handeln wie der Verwalter.

Zuverlässiges Handeln (in der Gemeinde der Christen) ist die

Voraussetzung zum Erlangen des „Lohnes im Himmel“.

5.

Deutung: abschließendes Resümee (V. 13): In den bisherigen Deutungen

ging es um die Frage, wie sich ein Christ zum Besitz verhalten soll.

In diesem zusammenfassenden Vers wird aber der Besitz insgesamt Gott

gegenübergestellt und damit als negativ beurteilt. 5.

Deutung: abschließendes Resümee (V. 13): In den bisherigen Deutungen

ging es um die Frage, wie sich ein Christ zum Besitz verhalten soll.

In diesem zusammenfassenden Vers wird aber der Besitz insgesamt Gott

gegenübergestellt und damit als negativ beurteilt.

Wenn wir von der Voraussetzung ausgehen dass „der Herr“ in Vers 8

mit Jesus Christus gleichzusetzen ist, der den Verwalter für sein

Handeln zunächst lobt, merken wir, dass er sich gleichzeitig von

dieser Handlungsweise distanziert. Er stellt die betrügerische

Handlungsweise des Verwalters als typisch für diejenigen Menschen

dar, die nicht zur Gruppe der intendierten Leser gehören, denn bei

ihnen setzt er höhere ethische Standards als selbstverständlich

voraus: das kommt zum Ausdruck in der Gegenüberstellung der „Kinder

dieser Welt“ mit den „Kindern des Lichts“. Daher können wir die

Parabel nicht als eine Aufforderung zum Betrug missverstehen. Der

Verwalter wird zu einem Beispiel dafür, wie man aus Geld und Gut

einen wirklich nachhaltigen und krisensichern Nutzen ziehen kann:

indem man es Anderen zugutekommen lässt und sich dadurch Freunde

macht. Aber weil der Verwalter auf den Besitz seines Arbeitgebers

zurückgegriffen hat, war er gerade nicht treu, und diesen Aspekt des

Handelns sollen sich die Leser nicht zum Vorbild nehmen. |

|

Pfarrer Richard Posch

zum Gleichnis vom anvertrauten Geld

(Mt 25, 14-30) |

Betrachten

wir zunächst den Erzählverlauf. Ein Mann, der am besten als

Großkaufmann vorzustellen ist, verreist, vermutlich ins Ausland. Er

überträgt dreien seiner Sklaven sein Vermögen, ohne ihnen einen

besonderen Auftrag zu hinterlassen. Das bedeutet, dass er die Art

und Weise, wie sie mit dem Vermögen umgehen, ihnen überlässt. Ein

Sklave konnte ein ihm von seinem Herrn übergebenes Gels nutzbringend

verwenden. Er war dann in dieser Sache wie sein Herr. Nur gehörte

der erzielte Gewinn natürlich nicht ihm, sondern seinem Herrn. Den

Sklaven werden beträchtliche Geldsummen hinterlassen, aber nicht

jeder erhält den gleichen Betrag. Der Herr kennt seine Sklaven und

weiß ihre Tüchtigkeit zu einzuschätzen. 5 Talente sind 30000 Denare

(ein Denar ein Tageslohn), 2 und 1 Talent also 12000 und 6000 Denare

Sofort nach der Abreise des Herrn macht sich der erste an die

Arbeit. Er gewinnt die gleiche unglaubliche Summe hinzu: wie, wird

nicht gesagt. Man kann davon ausgehen, dass es vorwiegend durch

Anlage bei der Bank geschah. Bankhalter im alten Israel hatten im

wesentlichen drei Aufgaben zu erfüllen: Geld zu wechseln, Geld

aufzubewahren (ohne Zins) , mit übertragenem Geld Zinsen zu

erwirtschaften. Dieser Fall des offenen Depositum ist für unser

Gleichnis anzunehmen. Bankhalter und Geldgeber teilten sich den

Gewinn. Die Zinsen kamen zwar von selbst, doch sind für den Gewinn

eines hohen Betrages die ständige Überwachung des Geldes und wohl

auch noch andere geschäftliche Unternehmungen erforderlich. Der

zweite Sklave arbeitet ebenso erfolgreich. Der dritte aber vergräbt

seine 6000 Denare in der Erde. So verfuhr man immer in Kriesgszeiten,

wenn flüssiger Besitz dem Zugriff des Feindes ausgeliefert war. Der

dritte Sklave wählt offenbar einen ihm sicher erscheinenden Weg. Wer

ein Depositum vergrub, war nach rabbinischem Recht im Fall des

Diebstahls von der Haftpflicht befreit. Der nach langer Zeit

zurückkehrende Herr hält Abrechnung mit den drei Sklaven. Die beiden

Erfolgreichen weisen ihre Gewinne vor. Immerhin erhält der Herr von

ihnen 14 Talente zurück. Seine Belohnung begründet er mit ihrer

Zuverlässigkeit und Treue. Es stimmt mit rabbinischer Auffassung

überein, dass Zuverlässigkeit im Kleinen den Menschen bei Gott groß

macht. Sie dürfen eine führende Position im Unternehmen des Herrn

empfangen. Die Aufforderung, in die Freude des Herrn einzutreten,

macht die Szene transparent im Hinblick auf das messianische

Freudenmahl im Reich Gottes. Der dritte wähnte offensichtlich genug

getan zu haben. Im fehlte der Mut zum Einsatz. Zur Bestrafung wird

er des ihm anvertrauten Talents beraubt. Er sinkt wieder zurück in

die Bedeutungslosigkeit. Mt will die „Zwischenzeit“, die Zeit

unserer Lebensspanne vor dem Ankunft des Herrn zur selbständigen

Größe erheben. Man darf die Hände nicht in den Schoß leben oder mit

dem anvertrauten Gut verantwortungslos umgehen. Die Verantwortung in

der Welt, die der Gemeinde übertragen ist, wird hier ins Bewusstsein

gerufen. Die Differenzierung der Verantwortung aber dürfte er als

Hinweis auf unterschiedliche Bedeutung von Gemeindemitgliedern für

das Gelingen des Gemeindelebens und die Realisierung der

Verantwortung der Christen aufgefasst haben. Aber niemand ist

dispensiert. Das Risiko, der Einsatz muss gewagt werden.

Zwischenzeit ist auch die Zeit für das verantwortete Risiko, wie es

das Geldgeschäft veranschaulicht. Das überantwortete Gut ist

Geschenk. Wer ungeteilt Jesus nachfolgt, wer sein Wort hört und tut,

kann darauf bauen, dass die Gabe ihn trägt. Betrachten

wir zunächst den Erzählverlauf. Ein Mann, der am besten als

Großkaufmann vorzustellen ist, verreist, vermutlich ins Ausland. Er

überträgt dreien seiner Sklaven sein Vermögen, ohne ihnen einen

besonderen Auftrag zu hinterlassen. Das bedeutet, dass er die Art

und Weise, wie sie mit dem Vermögen umgehen, ihnen überlässt. Ein

Sklave konnte ein ihm von seinem Herrn übergebenes Gels nutzbringend

verwenden. Er war dann in dieser Sache wie sein Herr. Nur gehörte

der erzielte Gewinn natürlich nicht ihm, sondern seinem Herrn. Den

Sklaven werden beträchtliche Geldsummen hinterlassen, aber nicht

jeder erhält den gleichen Betrag. Der Herr kennt seine Sklaven und

weiß ihre Tüchtigkeit zu einzuschätzen. 5 Talente sind 30000 Denare

(ein Denar ein Tageslohn), 2 und 1 Talent also 12000 und 6000 Denare

Sofort nach der Abreise des Herrn macht sich der erste an die

Arbeit. Er gewinnt die gleiche unglaubliche Summe hinzu: wie, wird

nicht gesagt. Man kann davon ausgehen, dass es vorwiegend durch

Anlage bei der Bank geschah. Bankhalter im alten Israel hatten im

wesentlichen drei Aufgaben zu erfüllen: Geld zu wechseln, Geld

aufzubewahren (ohne Zins) , mit übertragenem Geld Zinsen zu

erwirtschaften. Dieser Fall des offenen Depositum ist für unser

Gleichnis anzunehmen. Bankhalter und Geldgeber teilten sich den

Gewinn. Die Zinsen kamen zwar von selbst, doch sind für den Gewinn

eines hohen Betrages die ständige Überwachung des Geldes und wohl

auch noch andere geschäftliche Unternehmungen erforderlich. Der

zweite Sklave arbeitet ebenso erfolgreich. Der dritte aber vergräbt

seine 6000 Denare in der Erde. So verfuhr man immer in Kriesgszeiten,

wenn flüssiger Besitz dem Zugriff des Feindes ausgeliefert war. Der

dritte Sklave wählt offenbar einen ihm sicher erscheinenden Weg. Wer

ein Depositum vergrub, war nach rabbinischem Recht im Fall des

Diebstahls von der Haftpflicht befreit. Der nach langer Zeit

zurückkehrende Herr hält Abrechnung mit den drei Sklaven. Die beiden

Erfolgreichen weisen ihre Gewinne vor. Immerhin erhält der Herr von

ihnen 14 Talente zurück. Seine Belohnung begründet er mit ihrer

Zuverlässigkeit und Treue. Es stimmt mit rabbinischer Auffassung

überein, dass Zuverlässigkeit im Kleinen den Menschen bei Gott groß

macht. Sie dürfen eine führende Position im Unternehmen des Herrn

empfangen. Die Aufforderung, in die Freude des Herrn einzutreten,

macht die Szene transparent im Hinblick auf das messianische

Freudenmahl im Reich Gottes. Der dritte wähnte offensichtlich genug

getan zu haben. Im fehlte der Mut zum Einsatz. Zur Bestrafung wird

er des ihm anvertrauten Talents beraubt. Er sinkt wieder zurück in

die Bedeutungslosigkeit. Mt will die „Zwischenzeit“, die Zeit

unserer Lebensspanne vor dem Ankunft des Herrn zur selbständigen

Größe erheben. Man darf die Hände nicht in den Schoß leben oder mit

dem anvertrauten Gut verantwortungslos umgehen. Die Verantwortung in

der Welt, die der Gemeinde übertragen ist, wird hier ins Bewusstsein

gerufen. Die Differenzierung der Verantwortung aber dürfte er als

Hinweis auf unterschiedliche Bedeutung von Gemeindemitgliedern für

das Gelingen des Gemeindelebens und die Realisierung der

Verantwortung der Christen aufgefasst haben. Aber niemand ist

dispensiert. Das Risiko, der Einsatz muss gewagt werden.

Zwischenzeit ist auch die Zeit für das verantwortete Risiko, wie es

das Geldgeschäft veranschaulicht. Das überantwortete Gut ist

Geschenk. Wer ungeteilt Jesus nachfolgt, wer sein Wort hört und tut,

kann darauf bauen, dass die Gabe ihn trägt.

Das

Gleichnis will aber vor allem einen Blick in das Jenseitige

eröffnen, wobei die Darstellungen des negativen Ausgangs

anschaulicher ausfallen, als die positiven. Dennoch sollte nicht

übersehen werden, wie im Gleichnis auch das Positive zum Zuge kommt:

die Freude, das Freudenfest, das Freudenmahl, zu dem der Herr lädt.

In seiner Bildrede tritt das Freudenmahl neben die Verheißungen, die

die Seligpreisungen der Bergpredigt bekommen (vgl. Mt 5,3-12). Die

Wachsamkeit steht im Vordergrund. Wachsam sein heißt, die

anvertraute begrenzte Zeit mit den Gaben füllen, die der Herr seinen

Jüngern gewährt. Diese Zeit zu verspielen ist das abschreckende

Gegenbild, das der träge und zum Risiko nicht bereite Sklave abgibt.

Man hat die Parabel als Aufforderung zu Arbeit und Treue verstanden,

die als Bedingung für den Eintritt „in die Zahl der Auserwählten“

gewertet seien. Man hat aus ihr die Warnung vor einem Weltverhältnis

herausgehört, das aus Furcht vor der Welt jedes Risiko vermeidet und

dies mit einer Warnung vor dem Unglauben gleichgestellt. Man hat die

Geschichte konkret antipharisäisch gedeutet und dabei im dritten

Sklaven pharisäisches Verhalten kritisiert gesehen, das gesetzlich

bestimmt ist und mit Gott wie mit einem Geldwechsler umgeht. Man hat

die Schriftgelehrten als die Führer des jüdischen Volkes oder das

ganze Volk Israel angesprochen sein lassen, denen mit Gottes Wort

vieles anvertraut worden sei, und dabei in der Regel den dritten

Sklaven in das Rampenlicht gerückt. Jesus erläutert mit dem

Gleichnis das Riech Gottes. Er spricht nicht von seiner Parusie

sondern von der Zeit, die jetzt noch eingeräumt und durch das Reich

Gottes – das erwartete und in seinem Wirken schon erfahrbare –

qualifiziert ist. Das Gleichnis wendet sich an alle, die auf seine

Botschaft eingehen und sich durch dieses Reich bestimmen lassen.

Steht auch das den Menschen gewährte Geschenk im Vordergrund, so ist

der mit ihm verbundene Anspruch das eigentliche Anliegen.

Entsprechung und Vergeudung, freudiger Einsatz und Das

Gleichnis will aber vor allem einen Blick in das Jenseitige

eröffnen, wobei die Darstellungen des negativen Ausgangs

anschaulicher ausfallen, als die positiven. Dennoch sollte nicht

übersehen werden, wie im Gleichnis auch das Positive zum Zuge kommt:

die Freude, das Freudenfest, das Freudenmahl, zu dem der Herr lädt.

In seiner Bildrede tritt das Freudenmahl neben die Verheißungen, die

die Seligpreisungen der Bergpredigt bekommen (vgl. Mt 5,3-12). Die

Wachsamkeit steht im Vordergrund. Wachsam sein heißt, die

anvertraute begrenzte Zeit mit den Gaben füllen, die der Herr seinen

Jüngern gewährt. Diese Zeit zu verspielen ist das abschreckende

Gegenbild, das der träge und zum Risiko nicht bereite Sklave abgibt.

Man hat die Parabel als Aufforderung zu Arbeit und Treue verstanden,

die als Bedingung für den Eintritt „in die Zahl der Auserwählten“

gewertet seien. Man hat aus ihr die Warnung vor einem Weltverhältnis

herausgehört, das aus Furcht vor der Welt jedes Risiko vermeidet und

dies mit einer Warnung vor dem Unglauben gleichgestellt. Man hat die

Geschichte konkret antipharisäisch gedeutet und dabei im dritten

Sklaven pharisäisches Verhalten kritisiert gesehen, das gesetzlich

bestimmt ist und mit Gott wie mit einem Geldwechsler umgeht. Man hat

die Schriftgelehrten als die Führer des jüdischen Volkes oder das

ganze Volk Israel angesprochen sein lassen, denen mit Gottes Wort

vieles anvertraut worden sei, und dabei in der Regel den dritten

Sklaven in das Rampenlicht gerückt. Jesus erläutert mit dem

Gleichnis das Riech Gottes. Er spricht nicht von seiner Parusie

sondern von der Zeit, die jetzt noch eingeräumt und durch das Reich

Gottes – das erwartete und in seinem Wirken schon erfahrbare –

qualifiziert ist. Das Gleichnis wendet sich an alle, die auf seine

Botschaft eingehen und sich durch dieses Reich bestimmen lassen.

Steht auch das den Menschen gewährte Geschenk im Vordergrund, so ist

der mit ihm verbundene Anspruch das eigentliche Anliegen.

Entsprechung und Vergeudung, freudiger Einsatz und

leichtsinniges

Verspielen werden einander gegenübergestellt. Beides ist von

Bedeutung, wenngleich letzteres mit besonderer Schärfe

gekennzeichnet ist. Die Erwähnung von zwei sich bewährenden Sklaven

schöpft ihre Berechtigung aus der unterschiedlichen Gabe. Gott wirkt

in dieser Welt nicht mit Gleichmacherei, sondern berücksichtigt die

Möglichkeiten. Damit kommt keiner zu kurz. Entscheidend ist am Ende

die Annahme durch Gott, auf die jeder vertrauen kann, der sich ganz

auf das Wort Jesu einlässt und es in sein Leben umzusetzen bemüht

ist. Begünstigt die Parabel Leistungsdenken? In einem gewissen Sinne

schon, da vor allem der Sklave nicht besteht, der das Talent

begraben hat. Dabei darf das Verhältnis des Sklaven zum Herrn nicht

außer Acht gelassen werden: jeder lebt von der Gabe des Herrn. Was

er erzielt, kann nur in relativem Sinn als sein Erfolg gesehen

werden. Was von ihm erwartet wird, ist ein Beteiligt. Und

Interessiertsein. Wer sich als Jünger Jesu nicht für das Reich

Gottes engagiert, versagt. Wenn man das

Herr-Sklave-Verhältnis in der antiken Gesellschaft bedenkt,

erscheint der Lohn als Lohn von anderer Art, als Gnadenlohn. Der

Herr ist ihn zu zahlen nicht verpflichtet, sondern gewährt

großzügige Teilhabe am Eigenen. Aufgerufen ist die Gemeinde in der

Zeit zwischen Ostern und Wiederkunft des Herrn. Es ist die Zeit

Jesu, insofern es die Zeit ist, in der die Gemeinde im Dienst Jesu –

und das heißt: im Dienst an den Menschen – steht. Die Auslegung im

Altertum und Mittelalter hat in den Sklaven vorzüglich die

Amtsträger der Kirche gesehen, Bischöfe, Priester und jene, welche

die Geistesgaben empfingen. Die Talente sind dann vorab die Gabe des

Wortes und der Lehre, um andere zu führen und anzuspornen. Luther

scheint die Talente auf den glauben und damit die Parabel auf alle

bezogen zu haben. Dem dritten Sklaven mangelt es an Glauben. leichtsinniges

Verspielen werden einander gegenübergestellt. Beides ist von

Bedeutung, wenngleich letzteres mit besonderer Schärfe

gekennzeichnet ist. Die Erwähnung von zwei sich bewährenden Sklaven

schöpft ihre Berechtigung aus der unterschiedlichen Gabe. Gott wirkt

in dieser Welt nicht mit Gleichmacherei, sondern berücksichtigt die

Möglichkeiten. Damit kommt keiner zu kurz. Entscheidend ist am Ende

die Annahme durch Gott, auf die jeder vertrauen kann, der sich ganz

auf das Wort Jesu einlässt und es in sein Leben umzusetzen bemüht

ist. Begünstigt die Parabel Leistungsdenken? In einem gewissen Sinne

schon, da vor allem der Sklave nicht besteht, der das Talent

begraben hat. Dabei darf das Verhältnis des Sklaven zum Herrn nicht

außer Acht gelassen werden: jeder lebt von der Gabe des Herrn. Was

er erzielt, kann nur in relativem Sinn als sein Erfolg gesehen

werden. Was von ihm erwartet wird, ist ein Beteiligt. Und

Interessiertsein. Wer sich als Jünger Jesu nicht für das Reich

Gottes engagiert, versagt. Wenn man das

Herr-Sklave-Verhältnis in der antiken Gesellschaft bedenkt,

erscheint der Lohn als Lohn von anderer Art, als Gnadenlohn. Der

Herr ist ihn zu zahlen nicht verpflichtet, sondern gewährt

großzügige Teilhabe am Eigenen. Aufgerufen ist die Gemeinde in der

Zeit zwischen Ostern und Wiederkunft des Herrn. Es ist die Zeit

Jesu, insofern es die Zeit ist, in der die Gemeinde im Dienst Jesu –

und das heißt: im Dienst an den Menschen – steht. Die Auslegung im

Altertum und Mittelalter hat in den Sklaven vorzüglich die

Amtsträger der Kirche gesehen, Bischöfe, Priester und jene, welche

die Geistesgaben empfingen. Die Talente sind dann vorab die Gabe des

Wortes und der Lehre, um andere zu führen und anzuspornen. Luther

scheint die Talente auf den glauben und damit die Parabel auf alle

bezogen zu haben. Dem dritten Sklaven mangelt es an Glauben. |

|

nach

oben |

(Text: kh, rp & dr , Fotos:gm) |

|

|

25.

September 2015

Claus

J. Raidl

|

|

Vortrag von

Claus J. Raidl:

„Gewinnstreben und katholische Soziallehre“ |

|

Dr.

Claus Raidl begann

seinen Vortrag mit der bemerkenswerten

Feststellung, dass die katholische Kirche sich nie fundiert mit dem

Phänomen „Wirtschaft“ auseinandergesetzt hat, weil ihre Zielgruppe

ursprünglich eher aus dem bäuerlichen Umfeld kam. Daher lag

wirtschaftliches Denken und damit Gewinnstreben („Gewinn ist der

Motor der Wirtschaft“) außerhalb des Gesichts- und

Beschäftigungsfeldes (wohl auch, um nicht in Konflikt mit den

Mächtigen zu geraten). Erst sehr spät, nämlich 1891, veröffentlichte

Papst Leo XIII die erste Sozialenzyklika „Rerum novarum“, die stark

im Zeitgeist verhaftet Eigentum als mehr oder minder sakrosankt

ansah und das Streikrecht, wie es von der damals aufkommenden

Arbeiterbewegung eingefordert wurde, völlig ablehnte. Selbst in der

zweiten Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ 1931 von Pius XI ist

noch immer die Unantastbarkeit des Eigentums oberste Prämisse. Dr.

Claus Raidl begann

seinen Vortrag mit der bemerkenswerten

Feststellung, dass die katholische Kirche sich nie fundiert mit dem

Phänomen „Wirtschaft“ auseinandergesetzt hat, weil ihre Zielgruppe

ursprünglich eher aus dem bäuerlichen Umfeld kam. Daher lag

wirtschaftliches Denken und damit Gewinnstreben („Gewinn ist der

Motor der Wirtschaft“) außerhalb des Gesichts- und

Beschäftigungsfeldes (wohl auch, um nicht in Konflikt mit den

Mächtigen zu geraten). Erst sehr spät, nämlich 1891, veröffentlichte

Papst Leo XIII die erste Sozialenzyklika „Rerum novarum“, die stark

im Zeitgeist verhaftet Eigentum als mehr oder minder sakrosankt

ansah und das Streikrecht, wie es von der damals aufkommenden

Arbeiterbewegung eingefordert wurde, völlig ablehnte. Selbst in der

zweiten Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ 1931 von Pius XI ist

noch immer die Unantastbarkeit des Eigentums oberste Prämisse.

Dies

zeigt ein deutliches Nachhinken des kirchlichen Denkens mit der

Realität im wirtschaftlichen Zusammenhang und das ist eigentlich bis

heute zu beobachten. Eine Vordenkerrolle wurde bisher nie

eingenommen (übrigens auch nicht in Umweltfragen). Die im

Zusammenhang mit dem II. Vatikanischen Konzil unter Johannes XXIII

herausgekommene Enzyklika „Mater et magistra“ und selbst die 2009

nach einigen Neufassungen erschienene Sozialenzyklika „Caritas in

veritate“ von Benedikt XVI ist immer nur als Reaktion auf

wirtschaftliche (Fehl-) Entwicklungen zu verstehen. Raidl erklärte,

dass alle Veröffentlichungen der katholischen Kirche niemals als

„Bedienungsanleitung“ für richtiges sozialgerechtes wirtschaftliches

Handeln zu verstehen seien. Soziales Handeln kommt vielmehr aus

einer individuellen Ethik heraus, also einer Werteabwägung, die sich

von persönlicher Gewissensbildung ableitet. So hat er für sich

selbst z.B. die Entscheidung getroffen, dass es besser ist

unwirtschaftliche Betriebsteile zu schließen, um das restliche

Unternehmen gewinnbringend weiterführen zu können, als Arbeitsplätze

kurzfristig zu erhalten, damit aber den Bestand des gesamten

Unternehmens zu gefährden. Weiters versuchte er die Härte des

Arbeitsplatzverlustes insoweit abzufedern, indem Ausgleichszahlungen

erfolgten, die über dem rechtlich geforderten Ausmaß lagen. Dies

zeigt ein deutliches Nachhinken des kirchlichen Denkens mit der

Realität im wirtschaftlichen Zusammenhang und das ist eigentlich bis

heute zu beobachten. Eine Vordenkerrolle wurde bisher nie

eingenommen (übrigens auch nicht in Umweltfragen). Die im

Zusammenhang mit dem II. Vatikanischen Konzil unter Johannes XXIII

herausgekommene Enzyklika „Mater et magistra“ und selbst die 2009

nach einigen Neufassungen erschienene Sozialenzyklika „Caritas in

veritate“ von Benedikt XVI ist immer nur als Reaktion auf

wirtschaftliche (Fehl-) Entwicklungen zu verstehen. Raidl erklärte,

dass alle Veröffentlichungen der katholischen Kirche niemals als

„Bedienungsanleitung“ für richtiges sozialgerechtes wirtschaftliches

Handeln zu verstehen seien. Soziales Handeln kommt vielmehr aus

einer individuellen Ethik heraus, also einer Werteabwägung, die sich

von persönlicher Gewissensbildung ableitet. So hat er für sich

selbst z.B. die Entscheidung getroffen, dass es besser ist

unwirtschaftliche Betriebsteile zu schließen, um das restliche

Unternehmen gewinnbringend weiterführen zu können, als Arbeitsplätze

kurzfristig zu erhalten, damit aber den Bestand des gesamten

Unternehmens zu gefährden. Weiters versuchte er die Härte des

Arbeitsplatzverlustes insoweit abzufedern, indem Ausgleichszahlungen

erfolgten, die über dem rechtlich geforderten Ausmaß lagen.

Dies

gelingt nur, wenn man sich selbst entsprechend in die Lage der

Arbeitnehmer hineinversetzen kann. Eine Politik der maximalen

Arbeitsplatzerhaltung, wie es in der Verstaatlichten Industrie v.a.

unter Kreisky im Vordergrund stand, ist jedenfalls langfristig zum

Scheitern verurteilt. Auch das reine Gewinnstreben aus

Spekulationen, die aus wachsender Gier entsteht, ist abzulehnen und

auch langfristig nicht erfolgreich. Raidl sprach sehr offen über die

in seinem Berufsleben extrem gestiegenen Managergehälter und vor

allem Bonuszahlungen und Stock-options-Programme, die er persönlich

ablehnt, weil auch sie die Gier fördern und nur zu kurzfristig

erfolgreichem Handeln verleiten. Motivation dazu ist nämlich die

persönliche Bereicherung und nicht die nachhaltige, stabile

Entwicklung eines Unternehmens und damit Erhalt der Arbeitsplätze.

In der nachfolgenden Diskussion wurden auch aktuelle

wirtschaftliche Probleme wie VW-Skandal etc. zur Sprache gebracht

und die Frage nach der Möglichkeiten der individuellen

Gewissensbildung gestellt. Dies

gelingt nur, wenn man sich selbst entsprechend in die Lage der

Arbeitnehmer hineinversetzen kann. Eine Politik der maximalen

Arbeitsplatzerhaltung, wie es in der Verstaatlichten Industrie v.a.

unter Kreisky im Vordergrund stand, ist jedenfalls langfristig zum

Scheitern verurteilt. Auch das reine Gewinnstreben aus

Spekulationen, die aus wachsender Gier entsteht, ist abzulehnen und

auch langfristig nicht erfolgreich. Raidl sprach sehr offen über die

in seinem Berufsleben extrem gestiegenen Managergehälter und vor

allem Bonuszahlungen und Stock-options-Programme, die er persönlich

ablehnt, weil auch sie die Gier fördern und nur zu kurzfristig