|

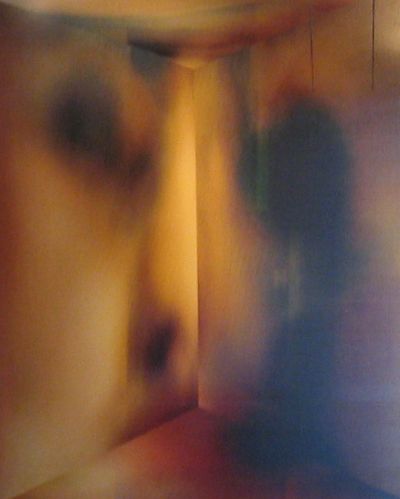

Bilder im Karner:

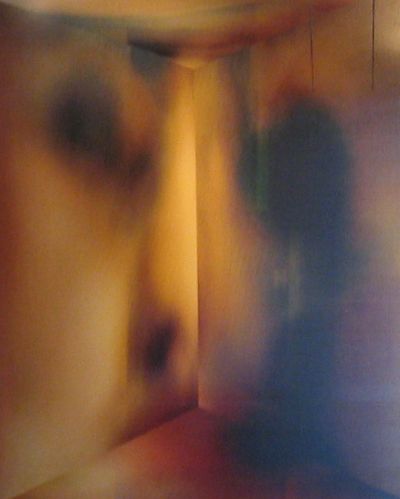

Dreieck im Karner:

|

Es hat durchaus einen eigenen Charme, sich an diesem Ort

mit Schöpfung zu beschäftigen. In einem Gebeinhaus, in einer

Aufbewahrungsstätte für Knochen. Man könnte meinen, dass sich hier

viel eher der zweite Begriff aus dem Titel der Veranstaltung, die

Evolution, aufdrängt. Eine durchaus schlüssige Folgerung: Die

Evolution sei bei dieser Ansammlung aus Gebeinen an ihr Ziel gelangt, es

sei vollbracht. Jedoch die Schöpfung kontert, erinnert geschickt an die

Vision des Ezechiel. Der Prophet berichtet, der Herr habe ihm eine Ebene

voller ausgetrockneter Gebeine gezeigt und zu ihm gesprochen: Ich selbst

bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über

euch und umgebe euch mit Fleisch; ich überziehe euch mit Haut und

bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. (Ez 37,5f) Wie es sich

für eine gute Geschichte gehört, folgt das Happy End auf den Fuß, es

ist also durchaus noch nicht vollbracht.

Und oder doch oder

Schöpfung und Evolution oder doch: Schöpfung oder Evolution, so lautet

hier die Frage. Ausgetrocknete Gebeine oder lebendiges Fleisch – so

die Gegenüberstellung nach der Logik des Ezechiel-Buches. Der schroffe

Gegensatz löst sich durch eine neue oder eine anhaltende Schöpfung in

ein fröhliches Und aus Gebeinen und Fleisch und Geist auf. Das wäre

die visionäre Logik. In der formalen Logik, die als mathematisches

System funktioniert, bleibt dieser Ausweg verwehrt. Seit alters her

gilt: Tertium non datur, ein Drittes gibt es im kristallklaren

Entweder-Oder nicht. Die Einfriedung von Nichtgleichem in einen

gemeinsamen Bezirk erlaubt ausschließlich das Und, das Oder setzt

solches schroff in zwei je eigene Bereiche und lässt sie wie

Bocciakugeln aufeinander prallen. Nun stehen wir hier nicht vor

Gebeinen, sondern vor Kunstwerken, vor Schöpfungen und/oder Evolutionen

von Johannes Deutsch. Seine Arbeitsweise hat viel mit dem Spiel zwischen

dem Und und dem Oder zwischen Schöpfung und Evolution zu tun. Johannes

Deutsch ist ein Computerkünstler, zumindest was den Produktionsprozess

der hier vorgestellten Arbeiten betrifft. Er hat sich aber nicht den

vorgegebenen Werkzeugen der Zeichenprogramme unterworfen, nein, er hat

sich die Maschine dienstbar gemacht und benützt sie gemäß seiner

Notwendigkeiten. Die Orte seiner Bilder sind Überwelten, surreale

Traumräume. Die Gesichte, die auf Schatten zurückgehen, die irgendein

Gegenstand an der nächtlichen Wand im Zimmer eines Schlaftrunkenen

entstehen lässt, diese Gesichte sind ihm wichtiger als die

tatsächlichen Gesichter, die als Fotografie Grundlage der Arbeiten hier

sind.

Die Visionen des Johannes Deutsch mögen zwar ganz andere als jene des

Ezechiel sein, ein „Experte der Zukunft“ möchte er laut

Selbstaussage aber allemal werden und trifft sich darin mit den

Ansprüchen des Propheten. Die Entwicklung dieser Visionen mit dem

Werkzeug Computer lässt diese aus dem vollständig gegensätzlichen

System des binären Codes entstehen. In diesem System herrscht eindeutig

das Oder, jedem Pixel ist ein spezifischer Farbwert zugeordnet, und zwar

ausschließlich. Johannes Deutsch überführt aber das Ausschlussprinzip

in seine Welt des bestimmten Und, in seine Schöpfungen von Bildräumen.

Die Arbeiten von Johannes Deutsch stehen zumindest

hinsichtlich zweier Aspekte in der Tradition der Renaissance. Einmal

durch die Idee des „uomo universale“, der Kunst und Wissenschaft in

einer Person vereint. Aus heutiger Sicht zeigt sich, dass sowohl die

Kunst als auch die Wissenschaft eine künstliche Welt erzeugen, um mit

der tatsächlichen Welt besser umgehen zu können. Der Wissenschafter

versucht, sich selbst aus seinen Experimenten heraus zu halten, objektiv

zu sein – was eine Illusion ist. Der Künstler arbeitet von

vorneherein mit der Illusion – und ist damit völlig realistisch.

Ein künstlicher Raum

So belegt Johannes Deutsch zunächst seine Bildoberfläche mithilfe der

Zentralperspektive mit einem Raumwinkel, er suggeriert, dass sich die

ebene Leinwand oder Fotografie in die Tiefe erweitert. Überlagert wird

dieser künstliche Raum durch die Fotografie eines Gesichts. Und nun

setzen die Mehrfachumstülpungen ein, mit denen Johannes Deutsch seine

Traumwelt aufbaut. Das, was wir als sich von uns entfernenden Winkel

wahrnehmen, ist in der „wirklichen“ Welt die Ecke eines Holzhauses,

die uns dort im Raum entgegenragt: Es ereignet sich Umstülpung Nummer

Eins. Ähnliches geschieht mit dem Gesicht. Im Alltag ist ein Gesicht

ebenfalls eine räumliche Form, die potenziellen Betrachtern

entgegenragt, soll sie sich aber nun dem Winkel, dem fliehenden Raum,

anschmiegen, dann muss auch das Gesicht umgestülpt werden: Umstülpung

Nummer Zwei ist vollzogen.

Das gilt aber nur, wenn die Betrachter das Gesicht als ein Gegenüber,

als ein Fremdes annehmen. Sobald diese sich mit dem Gesicht

identifizieren wie mit einer Hauptakteurin in einem spannenden Film

etwa, geschieht die Umstülpung bereits vor dem Bild. Umstülpung Nummer

drei wäre die Anpassung des Gesichts der Betrachter an jenes auf den

Bildern. Alle, die diesen Schritt vollziehen, werden plötzlich zu

Winkelstehern, die in finstere Trichter blicken, wie Johannes Deutsch

seine Raumecken nennt. Dieses Identifizierungsspiel öffnet sich

zumindest in den dreidimensionalen Objekten zu einer Durchgangsstation.

Der Trichter erinnert dann mehr an einen Geburtskanal, die

Identifizierung an jene unumgänglichen Schritte, die zu unserer

Individuation, manchmal sogar zu unserer Selbstfindung führen; zu der

nicht zuletzt die Kunst entscheidende Anlässe bietet. Insofern ist

diese Präsentation hier eine Einladung an uns alle.

Kunst nicht vereinnahmen

Es kann hier niemals darum gehen, den Streit der theologischen

Schöpfungslehre mit der Evolutionstheorie der modernen

Naturwissenschaften auf dem Rücken eines Künstlers auszutragen. Hier

reicht es vollauf, wenn beide Wissenschaften sich an ihre selbst

gesteckten Rahmenbedingungen halten. Kein Theologe kann daher

sinnvollerweise die Schöpfungsberichte als naturwissenschaftliche

Darlegungen interpretieren; umgekehrt wird sich auch die

Naturwissenschaft nicht anmaßen, Antworten auf jene „letzten“

Fragen geben zu wollen, die sie vorher per definitionem aus ihrem System

ausgeschlossen hat. Wenn diese Voraussetzungen eingehalten werden,

können sich Vertreter beider Fächer als Menschen über diese

Streitfragen unterhalten. Dann ist es auch sinnvoll, sich mit einem

Meister des Und, wie Johannes Deutsch es ist, auseinanderzusetzen.

Unter dieser Vorgabe ist es auch erlaubt, meine Anregungen zu einem

genussvollen Umgang mit den Arbeiten von Johannes Deutsch mit einer

Aussage seines Namensvetters Johannes Chrysostomos parallel zu stellen.

Er meinte: „Ich will dich zu einer noch leichter verständlichen Kunst

führen, z. B. der Malerei, und auch da wird es dir schwindlig werden.

Kommt dir nicht alles, was der Maler tut, planlos vor? Was kann er mit

den Strichen, mit den Umrissen wollen? Wenn er aber die Farbe aufträgt,

dann erscheint dir die Kunst schön – wiewohl du auch so noch kein

genaues Verständnis gewinnst.“

|